近些年由于玩家对新内容的不断需求,用于内容填充的PCG技术,经常出现在视野内,本文会就此进行一些讨论。

PCG相关讨论

目录

本文会

- 先分析一些使用PCG技术的游戏,看看大体思路。

- 统一讨论维度和语境,具体包括以上三个方面。

- 讨论在实际运用时候的思路。

案例分析

PCG,全称Procedural Content Generation,查了下,感觉procedural是procedure的形容词,而procedure不只有process的过程的含义,也有program程序的含义,释义是一种既定的或官方的做事方式。

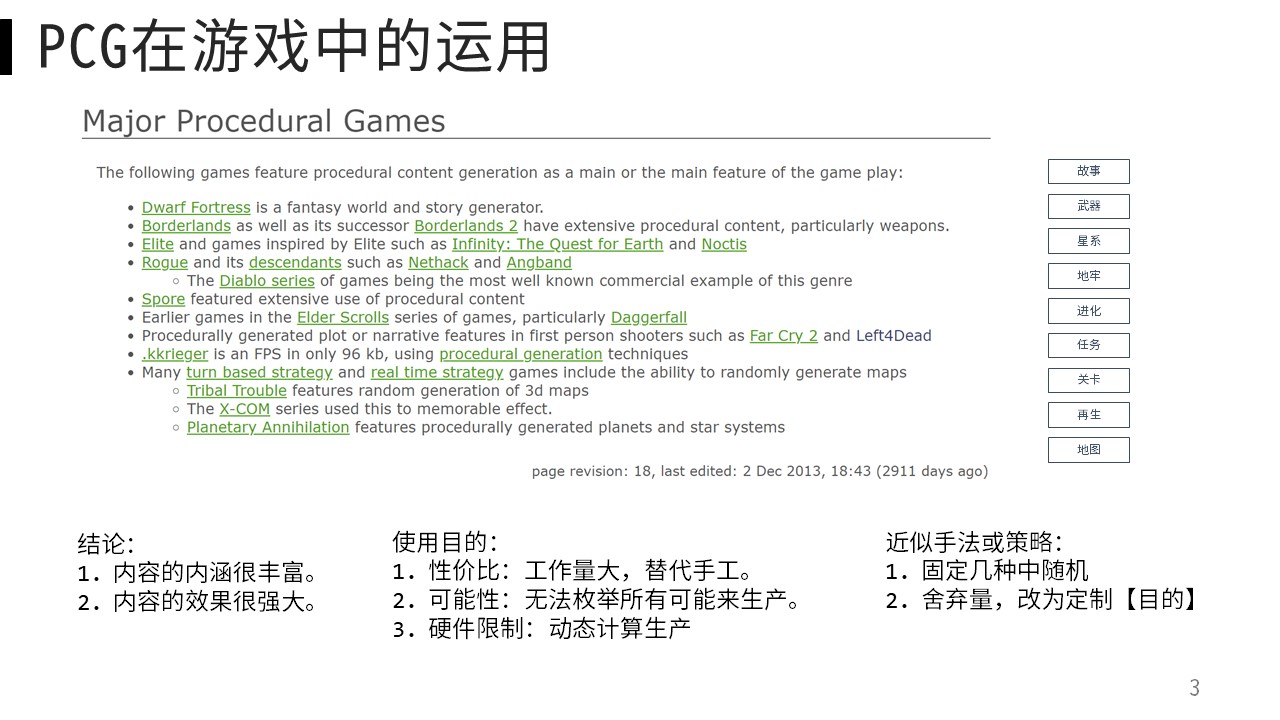

硬扣字眼儿的话,很多东西都可以算作PCG,虽然大家对PCG的第一印象的PCG的程度可能比较强,但是这里作为正式的讨论,还是需要全面地看待,因而找了一些使用PCG游戏的例子。

可以看到PCG可以运用在游戏的很多方面,比如:

- 故事:故事、任务

- 关卡:地图、整个关卡

- 玩法:武器系统、

- 角色:角色能力

就结论而言,内容可以覆盖到MDA的各个方面,其内涵十分丰富。

在此以外,我认为PCG是一个性价比的技术问题,所以使用时可以关注具体想解决的问题。

最后,也有一些和PCG类似的方式、或者截然不同的思路,比如简单的随机和纯定制,在上层而言,都是各有利弊的方式。

接下来我们来具体看几个例子。

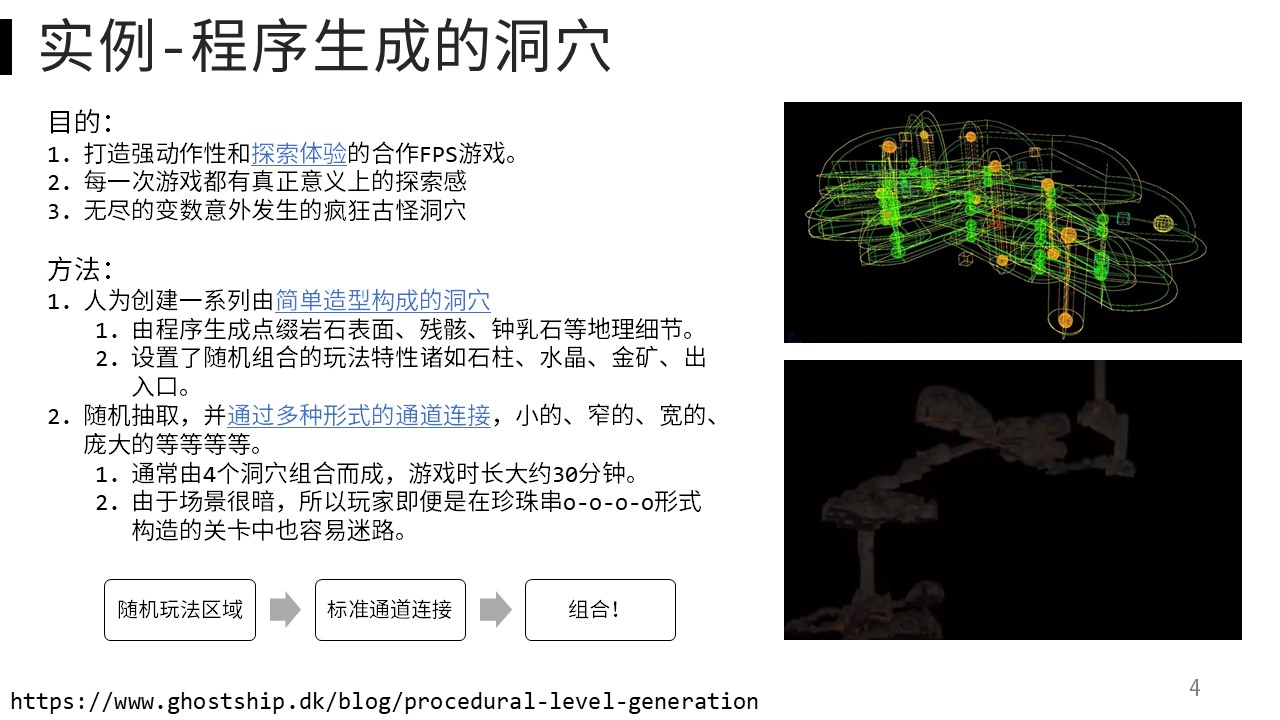

首先一个3D的关卡生成的例子,我们可以留意需求PCG的出发点:探索&无尽生成。

具体生成的思路是:房间局部随机+中间件组合房间,很好理解。

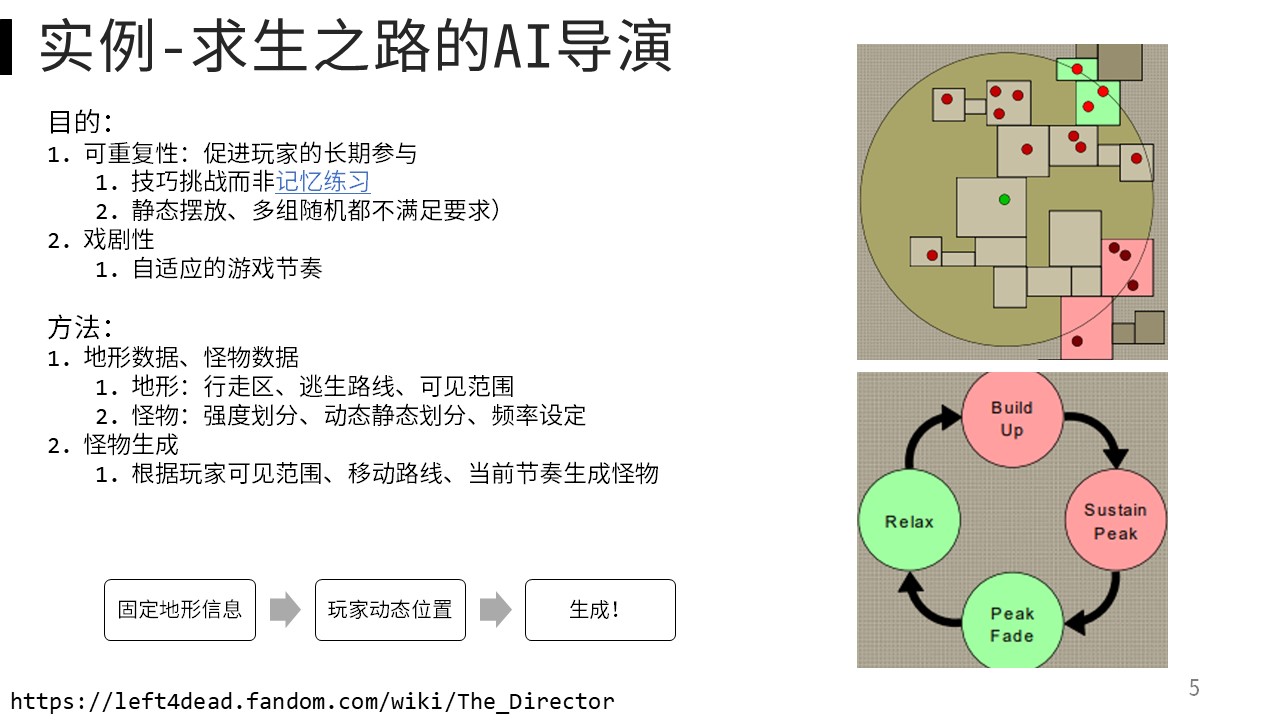

求生之路在具体生成的内容上和前一个例子就有了不同:

- 动态生成而不是静态生成

- 生成怪物而不是场景

目的上,求生之路依然需求可重玩性,甚至提到了背板&简单的随机都不足以解决问题,只有一个完备的机制才能带来纯的技巧考验。

引入了玩家体验压力模型也很值得参考。

具体实现上,大意是根据玩家位置采用预先刷新+动态刷新的思路。

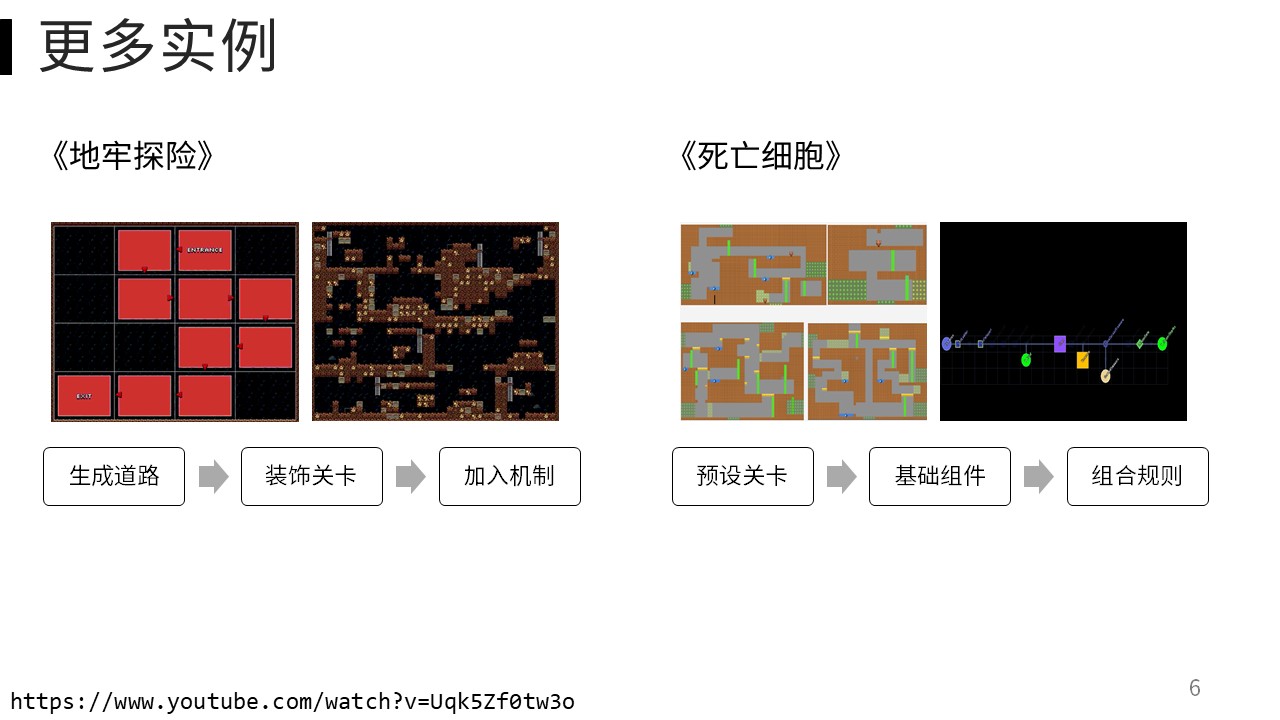

这里我们再参考一下另外两个游戏。

地牢探险和前面洞穴的生成类似,不过是先决定了主干道再装饰房间。再外层再加入其他机制来进一步提高体验。

死亡细胞则和求生之路的“对简单随机的排斥有些抵触”不同,是设计好的组件随机挑选填充进关卡路线。死亡细胞这里已经对思路有了很细致的介绍。

讨论维度

就上文的介绍而言,不同游戏中PCG技术使用的目的和方式是有差异的,为了确定一些明确的讨论维度,这里我们参考了某篇(标题隐藏在背景图中)论文中的划分思路:

- 可重玩性与适应性

大多数PCG技术都是直接生成差异的内容来带来可重玩性,而适应性指的是针对玩家水平动态调整难度。

- 对MDA的影响

PCG的作用究竟是在MDA的哪一层,美术层比较简单,动态层也容易理解,但是机制层就有不少维度,比如是玩家可以操控、玩家可以操控且选项无限……

- 玩家是否可以控制生成

就像PCG的生成是有离线和实时的一样,也区分玩家可控制&不可控制,可控制又细分为直接控制与间接控制。

以上几点,如果去掉PCG技术这个游戏玩法未发生变化,那这个游戏就只是使用PCG技术的游戏,倘若去掉以后玩法不再成立,则可以称之为基于PCG的游戏。界限相对不明显,但是讨论维度很有参考价值。

实际运用

以上,聚焦一下,PCG其实是一种强性价比相关的技术,很多时候只是代替人的手工,而对于内容的丰富度或者说随机性,使用时也需要有一定把握,究竟在MDA的哪个层级、频率有多高。

在实际运用时候,我们需要分开看待PVP和PVE,PVE相对单纯,拆分单局参考上文的一些思路即可;对于PVP,我们则需要考虑变化是否要到规则这一层,一般来说是最好不要,尤其是格斗游戏这类本身游戏深度已经很深不需要再加强的游戏。

~: 你的看法很重要!

读完这篇文章,你有什么新的想法、疑问,或者不同观点吗?

欢迎在下方评论区分享你的故事、经验或建议。

不管是几句话,还是长篇分析,都能让更多人受益!

😊我会认真阅读每一条留言。