本文介绍一种动作游戏设计的「SSS」方法,一方面总结了过去七年多的动作游戏设计经验,另一方面希望沉淀出一套可复用、可推广的“80分工作流”。本文分为上下两部分:上半部分以怪物设计为例,讨论方法论及其实操应用,下半部分我们将看到更多用法,然后讨论背后的理论和补充一些知识。笔者能力有限,行文多有纰漏,欢迎读者批评指正。

动作游戏设计的SSS方法

上文:方法论及其实操应用

我们先讨论使用3S方法设计一个动作游戏的BOSS。

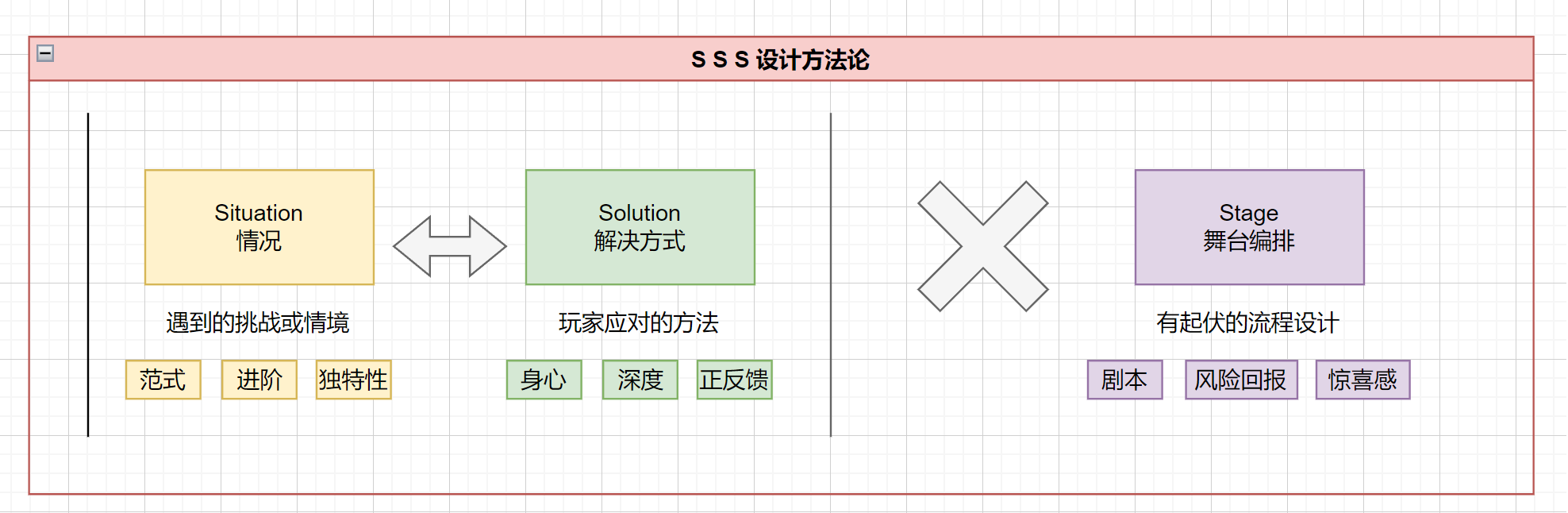

从执行层面概括来说,3S设计方法(Situation-Solution-Stage / 情形-解决-编排)分为以下几个步骤:

- 确立基础情形与应对方式:

- 分析游戏的基本规则与玩家能力,总结出基础的“敌人出招–玩家应对”范式。

- 根据BOSS特点补充具体情形:

- 结合BOSS的设定与特征,设计独特且难度有差异的攻击动作,并思考每个攻击玩家的应对方式。

- 编排整场战斗流程:

- 调整招式组合与出现顺序,控制玩家的交互感受,努力让玩家体验随着战斗进程产生变化。

浓缩成一句话:设计玩家遇到的挑战(Situation),想好玩家对应的解决方案(Solution),最后对“问题–解法”单元进行合理编排(Stage)。

下面我们用黑暗之魂3,和游戏中玩家遇到的第一个BOSS——“灰烬审判者”古达,来举例:

注:举例的价值在于说明思路,部分信息(如AI逻辑)未经过完整拆解,仅作参考。

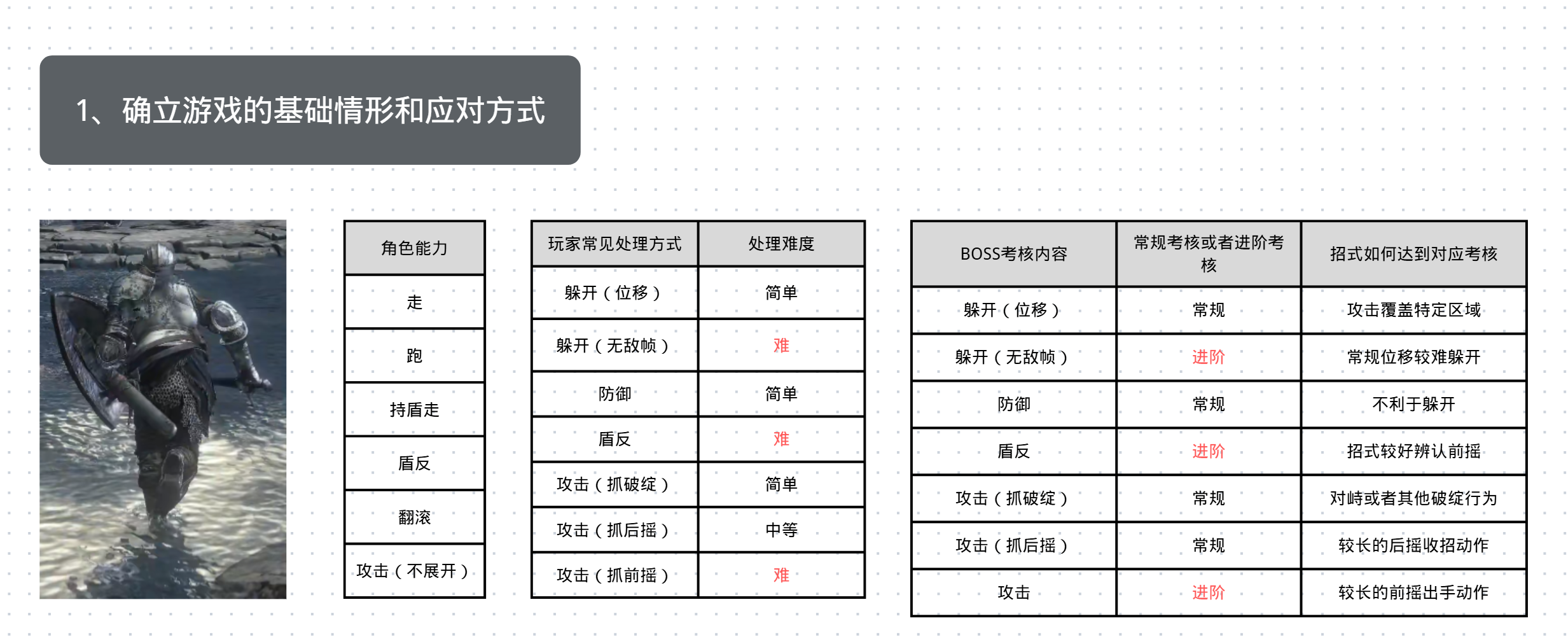

确立基础情形与应对方式

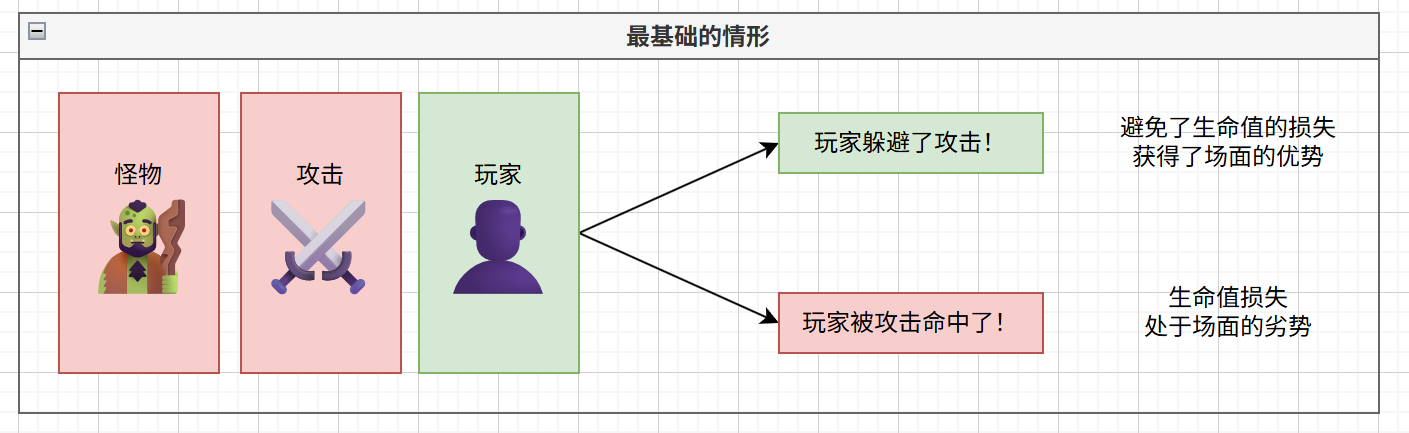

动作游戏最基础的“情形”,就是“敌人发起攻击,玩家应对攻击,并找机会反击”,放在黑魂3里面,玩家的应对除了常规位移躲开攻击外,还可以原地持盾,用精力(和少量血量)直接承受这次攻击。

在进阶的强时间/空间要求的操作上,黑魂3有盾反和利用无敌帧翻滚躲避两种,前者可以中断敌人动作,并让玩家获得一次处决的机会(不过,盾反只能处理敌人的部分攻击,且魂3的盾反需要提前出手,有一定难度)。后者则会根据玩家的负重不同,产生不同的位移性能和无敌帧长度,并受到明显的RPG数值化影响。

图中右边有一列很有意思,说的是如何让招式能达到筛选玩家行为的目的,客观来说,玩家往往能采取多种行为应对同一情形,为了达到我们的设计目的,我们需要有意识的让其他的行为无效或者低效。比如:

- BOSS处于破绽时,攻击BOSS,比站着不动浪费输出窗口期要更有意义。

- 当有多种躲开方式时,选择资源消耗小或更利于接下来“发起攻击”的避让方式。

- 不希望玩家能用“持盾”处理所有的攻击时,刻意大幅调高部分招式对持盾玩家的精力伤害,让持盾应对的玩家直接被打进破盾僵直。

题外话-为什么需要总结“范式”

在开始设计怪物的具体招式时,出于工程学的角度,我们会希望招式的“类型”是可以复用的,正如GDC2013“优秀关卡设计的十大原则”的分享中所说:优秀的关卡设计师并不只是简单的做一个关卡,而是制作一系列的模块来组成一个又一个关卡。

在项目开发中,一般在DEMO期就会确立基础的“问题情形”,这些基础情形有如音乐的基础乐符、画作的基础色彩般,不断通过重复出现、组合叠加,构成上层的BOSS或者关卡设计,总结出“范式”,能够大大降低后续的设计难度,提高工作效率。

题外话-多种应对与风险回报理论

刚才我们提到:玩家往往能采取多种行为应对同一情形,我们需要有意识的让其他的行为无效或者低效。或者换句话说,玩家的行为有不同的难度/风险,我们需要让玩家行为承担的风险后,有相匹配的回报。

这种“风险–回报”的思路,一方面给了玩家选择权,让玩家能主动选择自己想要的战斗风格,另一方面也让战斗也有了更多进阶空间,带来更高的“重玩价值”。

一个衍生的阅读是樱井政博的游戏性:风险回报理论,感兴趣的同学可以自行查阅。

题外话-是先有的“情形”?还是先有的“解决”

这听起来有点先画靶再射箭,还是先射箭再画靶的哲学思辨。

GDC2016白金工作室《无国界的动作游戏》的分享中提到:动作游戏,是一种需要玩家应对「状况」的被动游戏。卖点的设计,是从「状况」开始的,设想着「我们要把玩家放进什么样的状况之中,然后让玩家们去做什么样的事情?」,游戏的特色卖点通常是从情形开始设计的!这是对的,理想上,我们希望能先有问题,再有问题解决,这样也能更加契合“敌人使用自身特点的能力阻碍主角,而主角再突破这些阻碍”。

然而现实中,有时主角能力已经先行确定,比如大量持续运营的动作游戏,会以售卖角色为核心商业化途径(比如崩三战双原神绝区零鸣潮),或者将角色更新作为最重要的内容更新之一(比如仁王1仁王2卧龙更DLC会更新新武器,怪猎冰原/曙光G位DLC一定会改武器动作),主角能力先确定的情况下,我们需要针对确定的能力量身定做题目,虽然先射箭再画靶,可能会对题目本身的创造性有一定的限制。

本质上,这是一种价值排序后的功利主义:在资源或选择有限的情况下,次要的牺牲(不重要的服从)会被视为合理,因为它服务于更大的整体“幸福”或重要目标。

在玩家的视角,随着游玩进程的深入,除了老情形的组合,有时也会出现全新的情形。这里有些新情形是开发人员早就想好,后期才释放给玩家;也有一些新情形是随着开发深入,过程中才想到的“新点子”。

不管是先情形还是先解决,又或者是开发到一半才决定加入新点子新逻辑,我们都会希望游戏有一个健壮的底层,能支持新体验新机制新规则的出现,对于灵光一现的“新点子”,也一定想办法将它抽象化规则化,让这个机制能反复出现。

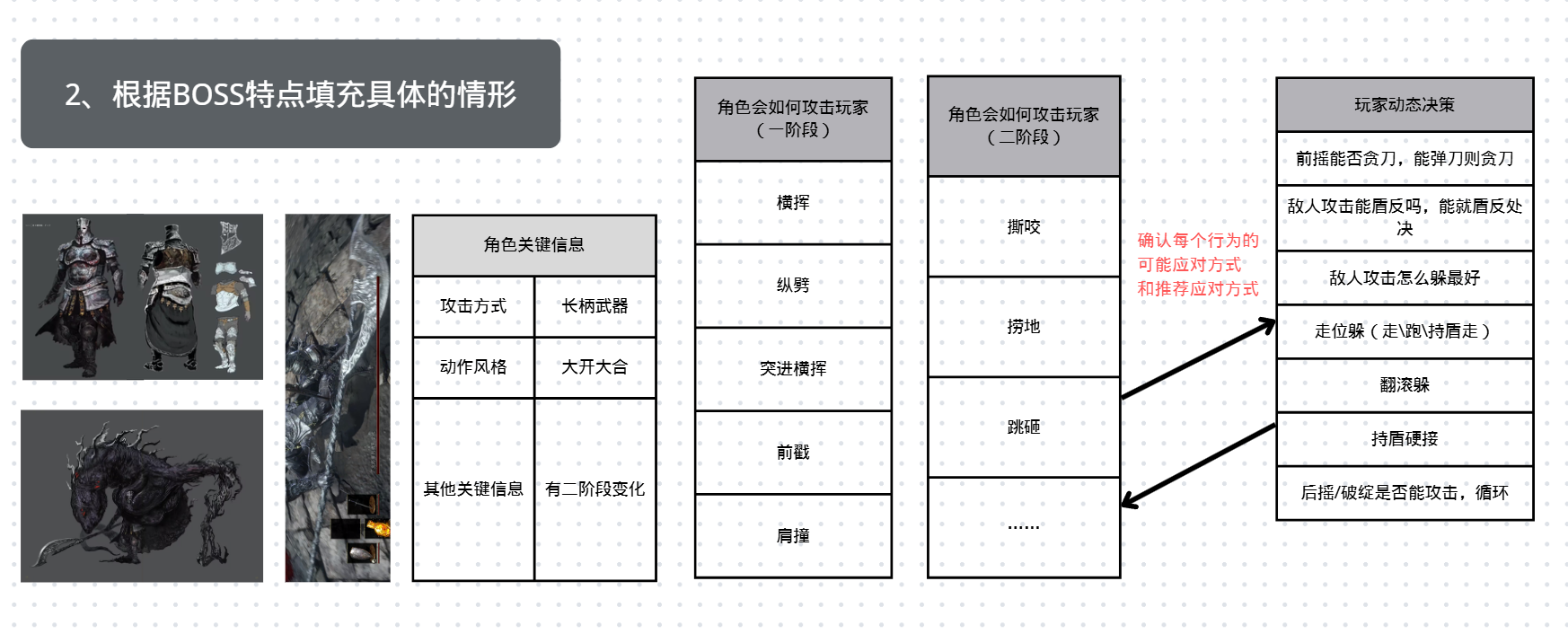

根据BOSS特点补充具体情形

在了解完游戏的基础情况和“攻击-应对”的基本范式以后,我们开始初步的设计BOSS招式并思考玩家的应对。

设计BOSS招式时,最核心要点是充分发挥BOSS的特点/特色,要能给玩家带来独特的体验和记忆点。往往我们需要将自己代入这个角色,思考这个角色会采取何种独特的手段/方式攻击玩家。

以古达为例,古达穿有铠甲,体型巨大,约两倍于玩家,手持长柄兵器,是角色的主要攻击手段。

- 从长柄兵器出发,我们可以给角色设计出横挥、纵劈、前戳等基础动作,这几个攻击方式天然有不同的攻击覆盖范围,进而玩家会有不同的避让方式。

- 更进一步的,古达有没有不使用武器的攻击?于是我们补充了肩撞的攻击方式。

- 考虑到要对玩家行为进行筛选,我们可以设计不同的前摇长度和攻击转向性能。

- 考虑到要覆盖远距离攻击,我们可以添加突进后攻击/跳跃后攻击的形式。

特别的,古达还有二阶段,理论上是否需要有二阶段和二阶段的变化,是第三部分“舞台编排”的内容,不过假定人物设定上给古达安排了二阶段……二阶段和一阶段的形态发生了巨大变化,攻击方式也截然不同——比如跳砸、撕咬等。

以彰显角色个性为设计目的,设计了大量可能的攻击方式后,我们也要初步考虑玩家对招式的应对方式,至少要避免所有招式玩家都可以以相同的方式应对,尽量让招式的难度是有层次/有进阶的。

简而言之,BOSS招式的设计必须围绕角色的核心特色,让角色用自己的方式来构成对玩家有威胁的“情形”。

题外话:独特性的重要性

动作游戏时常会出现“撞车”的情况,比如许多作品都选取剑戟等冷兵器为题材。又如下图所示,《狂野之心》和《怪物猎人》不仅“玩法撞车”(高情商说法:借鉴改进),其怪物姬冠禽与千刃龙在“二足类鸟型怪”的体型上也高度相似。

这其实是一个很有意思的例子,因为千刃龙“佛山无影脚”的下踹动作形象和鳞片攻击的裂伤玩法十分有特色,而姬冠禽甚至一时想不起来有什么专属的动作。对于动作游戏的动作设计而言,能像千刃龙这样,将一些特色个性的动作通过诸多手段,让打过的玩家能印象深刻,笔者认为已经非常了不起了。

至于如何能做到这一点,除了前面提到的要将自己代入这个角色,思考“这个角色才能做出来的行为”,另外也很考验设计师动作设计的综合把控——比如用镜头等各种动作游戏的常见感受手段来增加体验独特性。

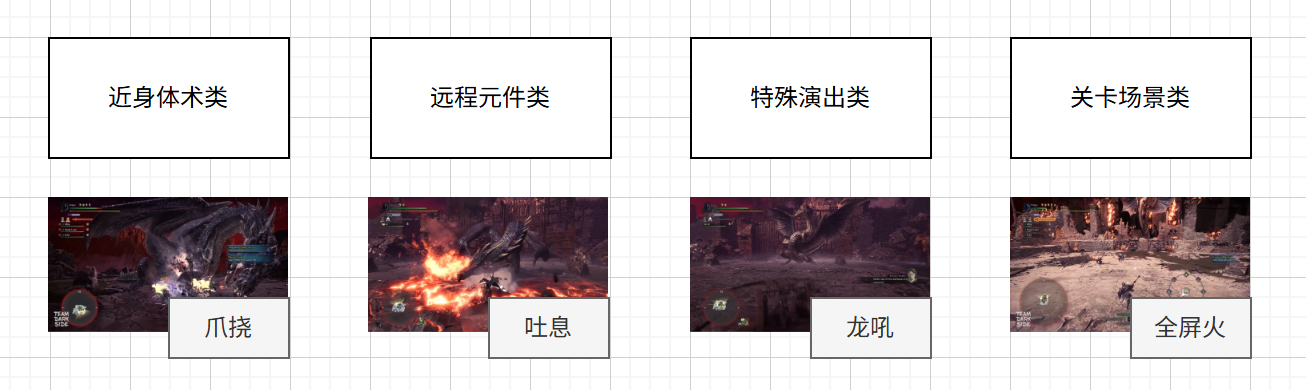

题外话:从攻击来源来找灵感

在设计发挥角色能力的攻击时候,如果一时没有灵感,可以考虑从攻击的不同的来源出发思考:

上图按照攻击的来源,对攻击情形进行了一个通用的划分。配图的例子是《怪物猎人世界:冰原》的黑龙,其攻击动作包括以下几类:近身体术物理攻击,和远程吐息魔法攻击,非常规攻击的演出攻击,和特殊玩法的场景攻击。

这个分类方式几乎可以概括所有的攻击的来源,当你对“角色还能发起怎样的攻击”感到迷茫的时候,可以思考下对应的类别。

这个分类也存在一些暧昧的部分,比如我们假设黑龙的爪子上带有火焰,挥动爪子产生的攻击就同时有了体术的特征,和可扩散火焰的远程攻击特征,客观来说,分类的类别彼此并不严格互斥,甚至是可以互相结合的。

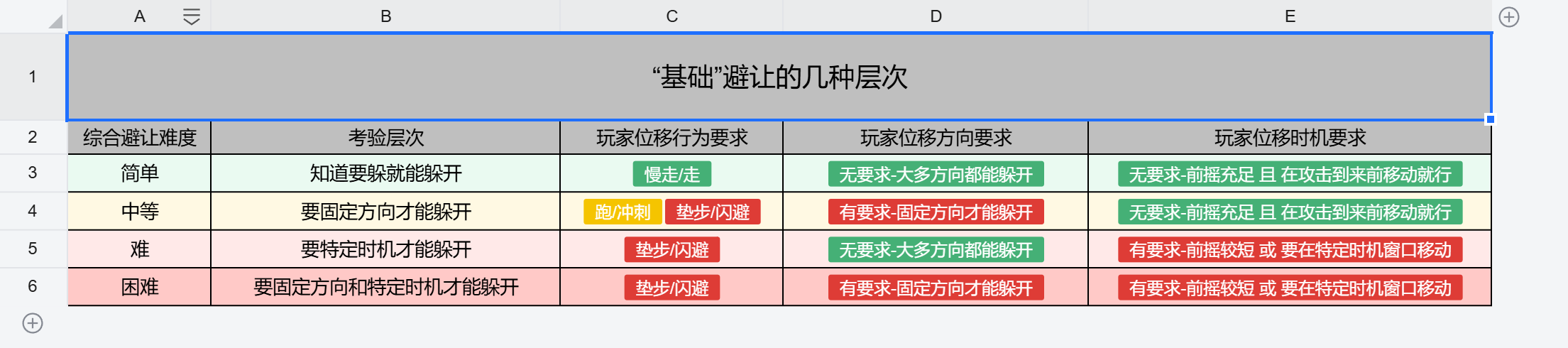

题外话:基础的难度递进方法

让招式变难的基础策略有两种:一种是提高单次行为的难度,另一种是将多个单次行为组合起来。

- 单次更难

我们控制变量,假定玩家只使用位移方式避开敌人的攻击:

如上图所示,避开可以进行一些难度层次的划分:除了基础的躲开,还可以进一步要求玩家要往固定方向才能躲开,或者在固定时机才能躲开。

有时游戏中也会遇到,不移动/慢速移动反而更好躲开的情形,这里可以将其视为精准移动的一种,也归纳到固定方向躲开的类别。

- 组合更难

当然,没人规定敌人两次攻击间一定会给玩家留充足的调整时间,我们完全可以把若干单次攻击组合成更连贯的连续攻击。

不过要注意的是,连续攻击一般攻击性能/躲避难度需要维持在相近的难度,对于攻击性能/躲避难度有变化的攻击,一般需要额外前摇动作暗示难度的变化,让玩家有心理预期,同时也可以给玩家留出读动作的反应时间。

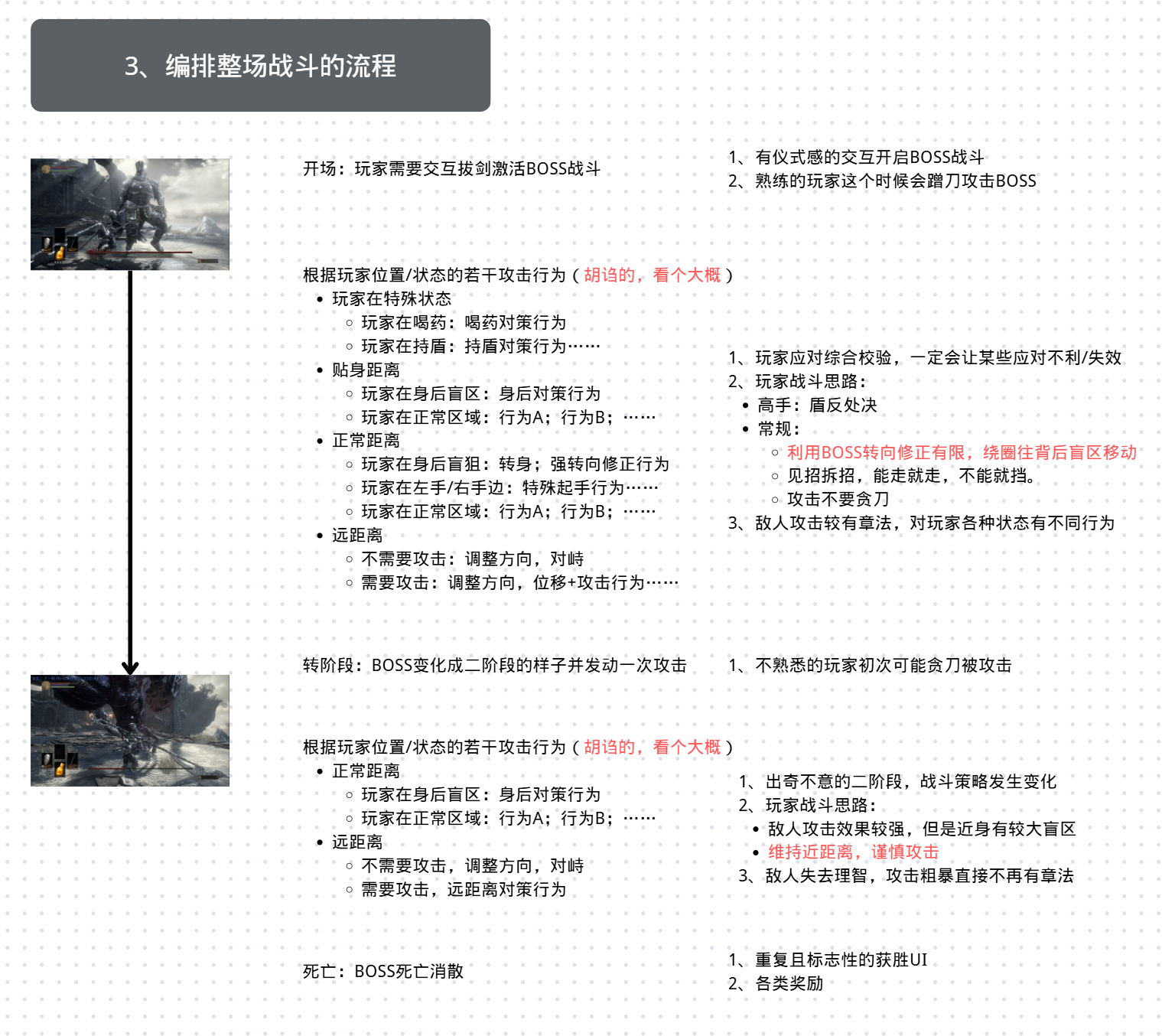

编排整场战斗流程

客观来说,随着时代的进步,现在市场上没有编排和设计的BOSS战流程已然失去竞争力。最基础的,我们需要考虑流程的开始和结束:BOSS战开始时BOSS的状态是怎样的?是以怎样的动作、怎样的方式将叙事上的信息传达给玩家;玩家竭尽全力击败BOSS后,我们必须重视玩家的付出,并极力放大玩家获胜的成就感,(叙事上)BOSS被击败后是怎样的状态?玩家又获得了怎样的成长?如何用游戏中的具体的内容呈现这些设计?

此外,在具体的流程设计中也有两点需要注意:

- 要点1:使用动态交互传达信息/营造感受

游戏是一门互动的艺术,动作游戏更是以玩家操作的反馈见长,在玩家挑战BOSS时,我们需要想尽办法利用动作游戏的各种交互机制/AI逻辑,辅助传达BOSS的各种信息,让玩家在动态交互中获得独特的感受。

这个听起来有点玄学,我们举一些游戏中具体的例子:

- 古达一二阶段的攻击方式和AI都是不同的,一阶段更有章法而二阶段更狂暴。相反的,血源路德维希则是一阶段狂暴而二阶段捡起月光剑后端庄神圣。

- 只狼中相当多BOSS都塑造的很有个性,最典型的可能是义父使用道具/烟雾弹/毒圈/手里剑起手的狡诈。

- 怪猎黑龙开荒时候要面对5次全屏大招,来渲染黑龙毁灭国家、禁忌存在的强大。

- 要点2:设计流程的变化

大部分BOSS的标准战斗时长要来到3分钟,微观上大部分游戏每若干秒(可以通过战斗时长/动作总数估算)会让玩家见识一个新动作,宏观上,长期持续不变的战斗节奏/策略会让玩家感到无聊,有意识的设计流程的变化是非常有必要的。

可以举一些例子:

- 换模型/形象发生改变,例子太多了,比如古达二阶段,只狼狮子猿二阶段,卡赞奥兹玛二三阶段,怪猎煌黑龙转属性……

- 随时间解锁新技能/释放固定技能,印象最深的是老头环里面的大树守卫,半血以后开始放新技能,难度陡增。

- 使用某种逻辑控制怪物状态,比如怪猎的进怒/消怒,仁王里面的精力槽/妖怪进常暗,各种形式的盾条/精力条/架势条等

最后,设计流程时候要注意玩家应对的难度:建议是多数考验玩家策略正确操作难度中低,对于刚需玩家“反应力”的情形要注意频率,也要避免同时叠加多种考验导致情形过难。

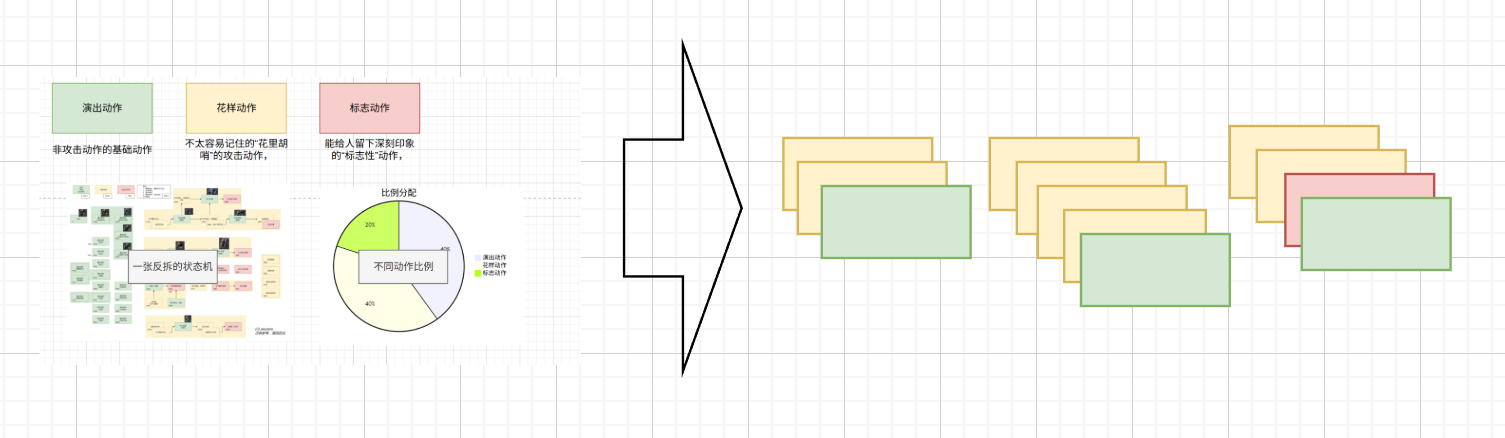

题外话:从“玩家感受”角度的流程设计

在两年前对《只狼》的狮子猿一阶段进行拆包学习时,曾经根据玩家视角对怪物攻击动作的“印象”进行分类:没有威胁的演出动作,常规的填充攻击动作,特殊的记忆点动作。

这样编排流程时,其实我们就是交错安排常规攻击、演出破绽、记忆点,这三种类型的行为:

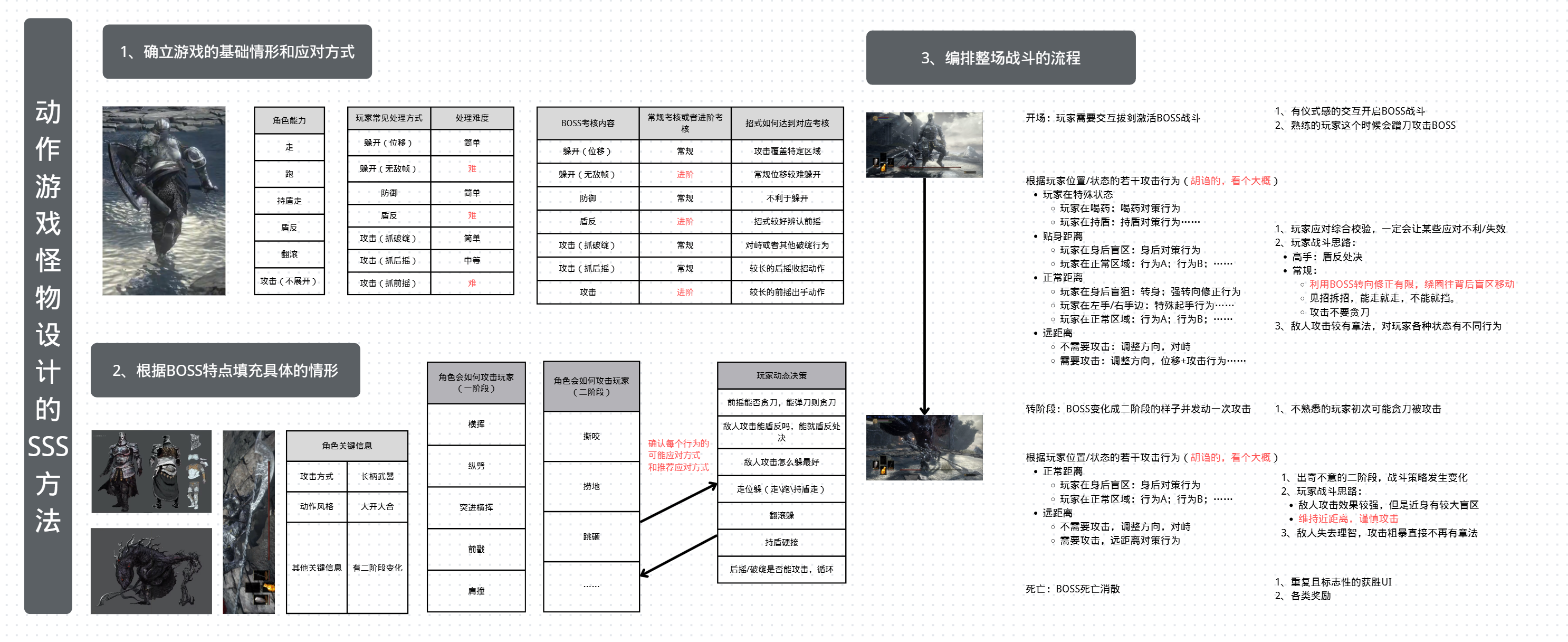

小结与“一页设计案”

总结下,我们尝试用GDC2010《一页设计案》的分享中的思路,将一个BOSS几个部分汇总到一起,大致如下:

至此,3S方法的实操部分介绍完毕。其核心质朴而直接:为玩家设计“问题”与“答案”,并合理安排节奏。如果读者只需要一个可执行的工作流,到这里其实已经足够。但读者若想深入理解背后的原理,在设计层有所突破,还请耐心继续往下读。

下文:理论探讨和知识补充

下文内容较多且相对独立,包括以下几个部分:

- 会介绍SSS方法的其他使用方式,并引出奖惩导向理论。

- 动作游戏语境下,对SSS方法和一些事项的进一步讨论。

- 一些零碎信息补充,比如其他的设计方法和对比。

当SSS方法应用于更多场景

前面我们看了3S方法用于动作游戏怪物的设计,其实3S方法还可以用在更多地方:

用于流程BOSS战设计

以《超级马里奥:奥德赛》为例,游戏里面的第一个BOSS帽子兔的流程如下图所示:

我们一般会将《超级马里奥:奥德赛》归类于平台跳跃或者动作冒险游戏,可以看到此类游戏对玩家能力划分更为概括(常规攻击/下压处决攻击/任意躲避方式),且依然具备“情形-应对”的筛选机制,通过不同阶段对玩家不同能力的校验,我们就有了帽子兔这样偏流程机制的BOSS。

用于关卡设计

以《双影奇境》为例,游戏里面的第五章“龙魂”小节中的部分流程如下图所示:

我们会发现流程中,玩家也是会遇到一些需要“自己特殊能力”解决的问题——虽然《双影奇境》是双人游戏,更强调双人配合。不管怎样,关卡流程中其实也是存在“情形-应对”的筛选机制的,通过流程中设计要求玩家使用特定技巧来解决的难题,并对难题的出现进行适当编排,我们就有了一段特定的关卡流程。

“情形-应对”的本质

通过上面有共性的两个例子,读者或多或少能感觉到:“情形-应对”是广泛存在的!从使用角度来说,我们遵循这个规律即可,但是,从理论角度上,“情形-应对”就是最本质的逻辑吗?

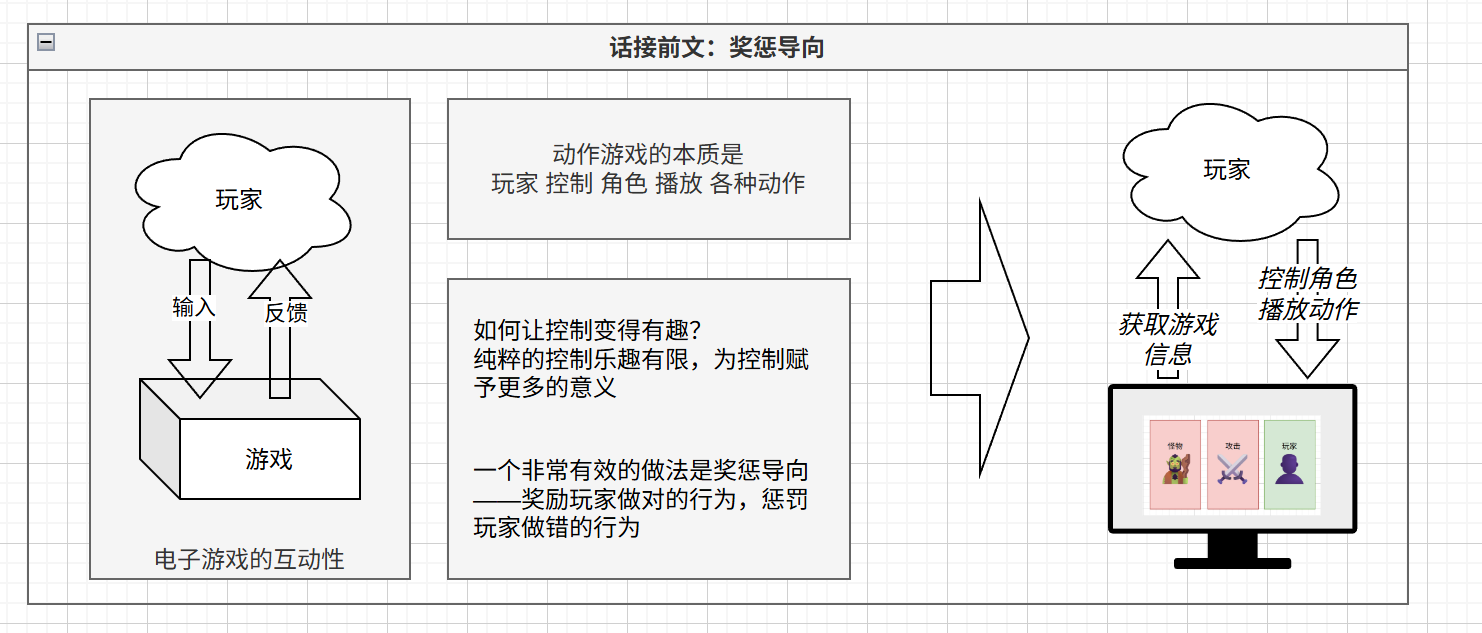

这或许要回到电子游戏的最大特征“互动性”上来说。电子游戏作为一种承载信息的媒介,它与音乐绘画雕塑戏剧等等媒介都不同,它是可以互动的,玩家是需要操作输入的,玩家自己的控制和决策,将带来无比的代入感和电子游戏这种媒介独一无二的体验乐趣。

关于玩家的这个互动过程,有一个非常有意思的概念叫做“奖惩导向”:

用奖惩导向为玩家控制赋予更多意义

在前文:动作游戏的本质,与相关设计方法论 中,我们曾讨论了动作游戏使用“奖惩导向”,让“玩家控制游戏内的角色”有更多深度和意义,接下来我们将沿着这条脉络继续深入进行一些讨论。

奖惩导向让“控制-奖励”成为循环带来更多乐趣

简要总结前文的话,奖惩导向是为了避免玩家随意、无目的控制角色,通过奖惩给玩家确定控制目标,让“控制-奖励”成为循环带来更多乐趣。在这个语境下,设计师就相当于是“上帝”,通过对玩家行为的奖励与惩罚,来引导玩家进行对应的操作,从而让玩家能持续地进行“控制”,持续的在游玩中获得乐趣。

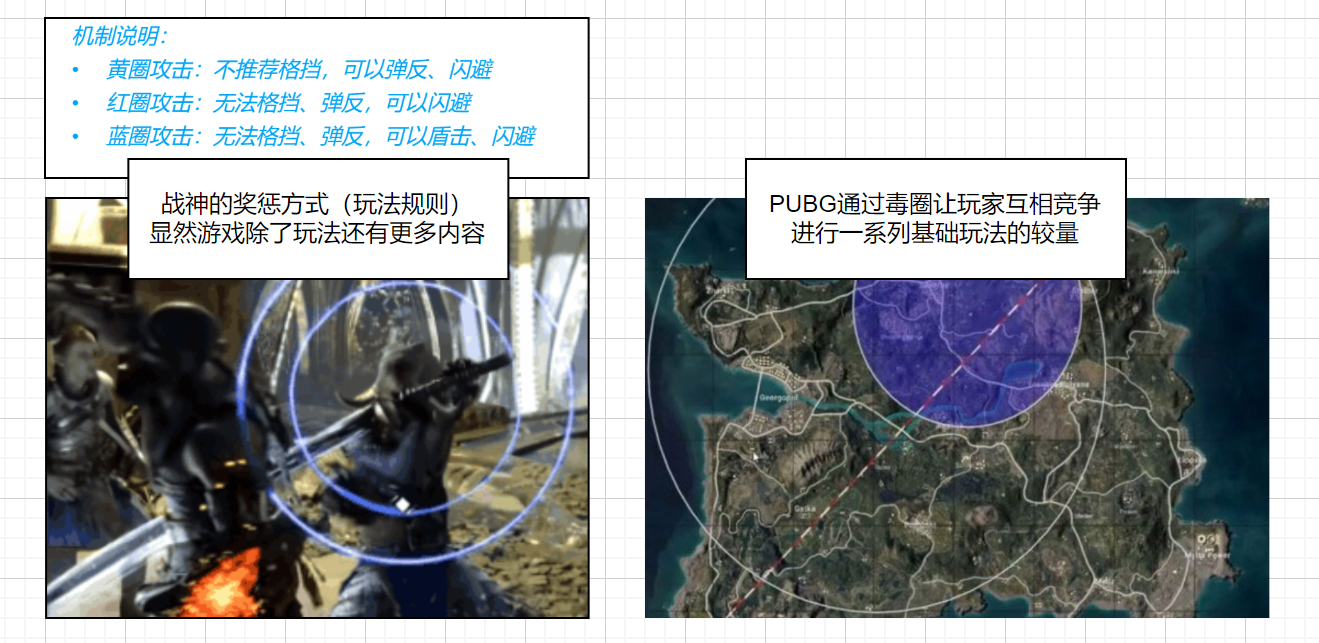

奖惩导向强调对玩家行为的筛选,有意识的只让部分行为能通过筛选(或者让部分行为带来的结果更好)。但是要注意,上帝可不是那么好当的,奖惩的逻辑必须清晰明确符合道理,小心玩家会在一头雾水中怒骂设计师:这是啥不合理的垃圾游戏!

举两个动作游戏的例子来说:大多数情况下,面对敌人的攻击,玩家是要躲开的,如果设计师设计了一个无法躲开的敌人的攻击,就需要做很多额外的事情来告知玩家应该做什么,比如教导玩家要用特定行为打断敌人的攻击。

另一个例子是,多数情况下,玩家是需要攻击敌人的,如果此时玩家不能攻击敌人!那么也一定要有途径告知玩家,否则玩家极有可能在习惯性的攻击中被疯狂惩罚。

奖惩导向是一个“玩法层面”的描述,并不是游戏的全部

显然,奖惩导向并不是游戏的全部,奖惩导向是一种通过“奖励玩家正确的行为,惩罚玩家错误的行为”,来筛选引导玩家行为的思路。这种筛选和引导广泛存在,在游戏中面对强大的敌人时,奖惩导向机制的运作会让让玩家不断进行各种设计师想要的操作输入,玩家可以在一次次正确交互,一次次获取奖励中,持续获得无上的快感。

从这个角度,奖惩导向是一个“玩法层面”的描述,描述玩家应该“怎么玩”,应该做什么,对于内容型或者PVE的游戏,除了奖惩导向暗示的玩法,我们还需要内容本身,比如叙事层面的人物,环境,情节,情感,等等;对于规则型或者PVP的游戏,我们可能需要刻意地去引导玩家的“冲突”,以让玩家与玩家之间持续的发生“碰撞”,让玩家在碰撞中不断地“被奖惩”。

题外话:反馈(Feedback)在游戏设计和控制论/工程学里有时指的不是同一个层级的东西,这里我们额外解释下:

游戏设计交互层面的“反馈”通常是让玩家知道自己“做了什么 → 发生了什么”。通常是即时/单次的。控制系统循环调节的“反馈”是“让输出的一部分回流到输入”,通常是系统层面的。比如正反馈让系统越来越极端、负反馈让系统趋于稳定。

在本文的语境下,对于玩家单次行为结果的“正反馈奖励”或者“负反馈惩罚”,并不一定会影响玩家下次的行为或者系统状态,且交互反馈在不同条件下可能既是越来越极端的“正反馈循环”也是趋于稳定的“负反馈循环”,无法简单划为正或负循环。(比如游戏中敌人是有不同难度的,有些玩家会调节自身投入/操作到“对应要求”来应对,而有些玩家会觉得困难越来越不愿意尝试\觉得简单越来越无聊)

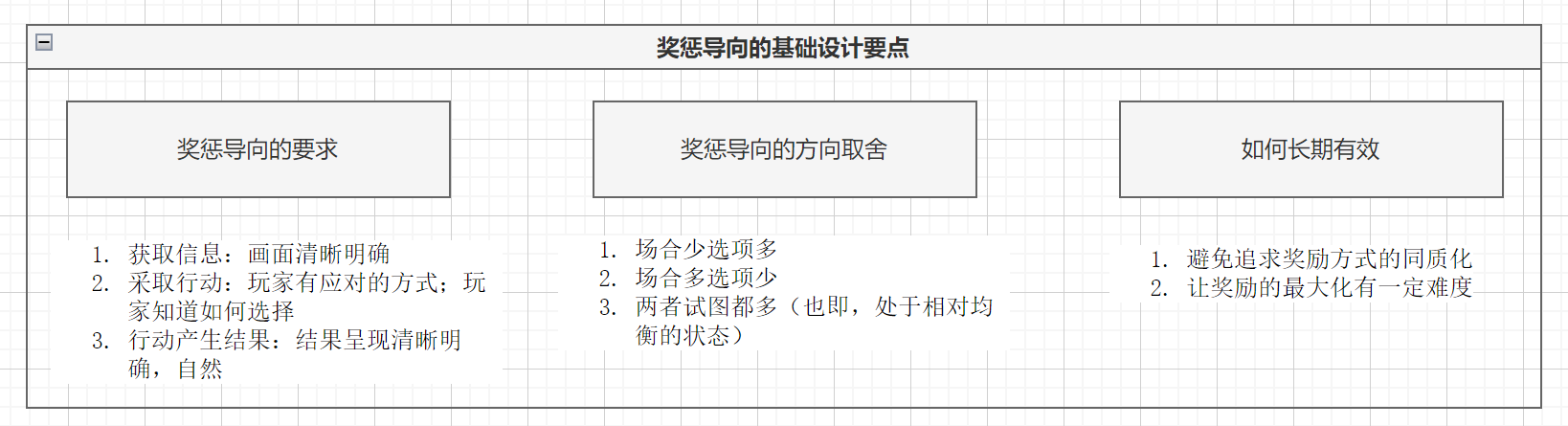

如何设计奖惩导向?

前文就这个话题进行了一些简单的讨论,比如奖惩导向成立的前提和一些奖惩导向制作中的注意事项。

前文的要求该来说就一句话:“清晰明确,符合道理”。这会要求我们找到合适的“抽象”:要回归到动作游戏的动作表现本身上,用游戏中角色实际的动作,和敌我之间动作的交互逻辑来传达交互关系。用画面/声音/触感等方式,告诉玩家敌人的状态是什么,接下来会发生哪种情形,玩家又应该选择何种对策,输入何种行为。

GDC2017街霸5的美术总监龟井敏征的分享也说过类似的话:格斗游戏中的美术表现,必须能够在瞬间将信息传达给玩家。

举个例子来说,敌人的攻击只能覆盖特定区域,我们离开了判定区域,就不会受到攻击判定。这是符合常识和逻辑的;有时我们设计了一些特殊交互动作,比如过程中(被某种形式的)击中会会无效化敌方的攻击(比如怪猎太刀特殊回避动作见切,黑猴的切手技识破),这类动作往往是以后退回避为载体的,这样就能能更好的让玩家理解。

上文我们也提到了具体达成奖惩导向的方式,即:有意识的让多种应对策略彼此出现优劣之分,具体来说,这里其实有两种方式:

- 其一是白名单方向,只有部分应对有效(比如新战神只有盾击才能打断敌人的某类特殊攻击,仁王2只有妖反能处理敌人的红光攻击,只狼的三种危只有对应的处理方式,不吃通解,卡赞里面敌人红光攻击只有特殊动作能打断……)此类行为有时也能用基础的位移方式躲避,不过要看是否给怪物的此次攻击增加特别强的转向性能。

- 其二是黑名单方向,部分应对无效,或者会让玩家大劣势(当然你要说被打进受击,这种结果是算大劣势还是算白名单里面的应对无效,笔者感觉应该已经算应对无效了),比如防御会消耗体力时,放下这次攻击会消耗大量体力或者直接破防,又或者应对起来非常苛刻很吃理解和操作,比如躲避可以不用跑而是用走,会对玩家位移的方向把控提出更高的要求。

关于奖惩导向的讨论至此结束,之所以花了如此长的篇幅先介绍这些理论,是希望读者能透彻的理解3S设计法、乃至动作游戏玩家决策、设计师设计交互的底层逻辑,从而更好的运用3S设计法。

在动作游戏语境下的进一步讨论

下面我们将针对动作游戏语境下的“情形-解决-编排”,进行更进一步的讨论。

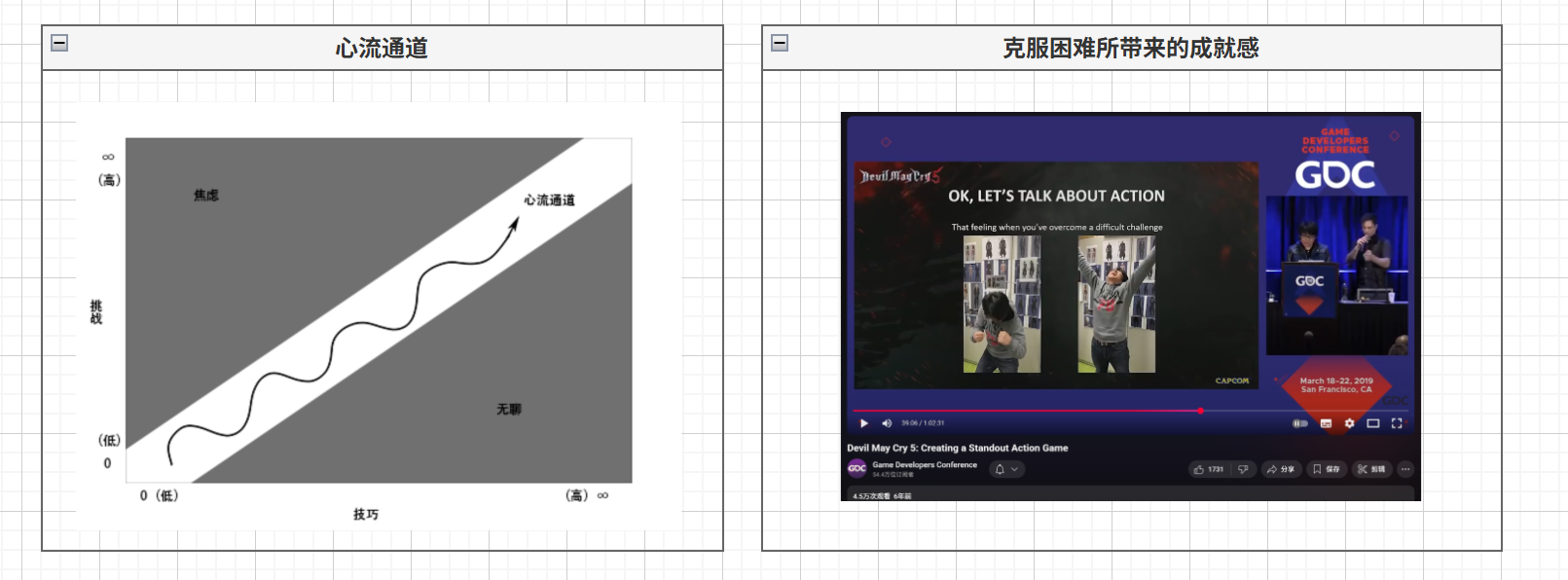

克服困难带来的成就感,和困难的必要性讨论

你不可能要求一个没有风暴的海洋。那不是海,是泥塘。——毕淑敏

心流理论中,为了维持玩家在心流区间,游戏会需要(和玩家技能水平匹配的)难度和挑战。而对于动作游戏来说,难题的设计和克服难题为玩家带来的成就感,也非常重要。

如上图右边,伊津野英昭在GDC2019《鬼泣5 创造一款杰出的动作游戏》的分享中说过:玩家在游玩过程中,因克服困难与挑战而获得的成就感,是动作游戏30年来始终不变的真理。

在奖惩导向思路和“情形-解决-编排”的语境下,“克服困难挑战”描述的是:玩家以某种编排的节奏,持续面对不同的情形挑战,玩家需要持续做出应对,在一次次奖惩判定中,玩家需要不断累积正确应对带来的奖励,最终战胜强大的敌人。

- 乐趣来自于投入和专注

客观来说,动作游戏要有成就感,游戏还是需要一定的困难给玩家克服的,这并不是鼓吹那些“很粪”的招式设计和无脑给玩家上强度,而是强调玩家需要付出精力理解奖惩的规则,练习招式的应对。强调在战斗中玩家要集中注意力盯紧敌人动作的变化,时刻思考准备采取正确的决策,这样竭尽全力聚精会神投入的状态,和千辛万苦终于克服困难挑战的喜悦感,是动作游戏独一份的乐趣。

- 简单的动作游戏是否没有乐趣

我们一般会认为无双的割草类游戏是很简单的动作游戏,甚至有人讨论时会把它放到鄙视链的底端。(因为无双的动作系统十分简单,且战斗中大多数时候玩家都可以随意攻击。)

但是,对于无双割草类游戏,奖惩导向也依然是存在的,我们假定敌人出手低到极限或者完全不会攻击,也就是变成玩家的完全任意行动,此时,玩家自身的行动仍然是有优劣之分的,比如玩家自身的输出手法是有效率差异的、战局决策拾取掉落的增益道具也是有时机差异的、玩家进军的路线和是否执行剧本的战略,等等。

对于无双类或者简单的动作游戏,玩家的交互依然有差异,奖惩导向依然存在,只是对玩家的专注和投入要求没有那么高。专注自身“打桩输出”的游戏,也会有打桩输出的快乐,有时设计师还会给打桩叠加外部的数值成长,来让玩家“打桩输出”快乐能更久。

- 排除干扰让玩家享受挑战自我

动作游戏的玩家的差异是非常大的,以笔者怪猎的游戏经验来说,高手猎人和新手猎人的通关时长可能有着3倍的差距,传统ACT如鬼泣等的玩家,差距是更大的,核心玩家和初见玩家的技术差异已经大到了无法调和的程度。设计时考虑给核心玩家的挑战固然重要,但是让新玩家有“入坑”的想法,和持续挑战下去的动力,也很重要。

在这个思路下,近些年的动作游戏的一个典型的例子是:古早的动作游戏或者ARPG几乎不允许玩家更换Build/加点等,只能新开账号/角色(黑魂3);逐渐变成消耗道具允许玩家洗点(老头环);到现在很多游戏都允许玩家任意洗点(黑神话悟空等)。门槛逐渐被下放,可见设计师越来越希望希望流派/加点切换的限制,不要成为阻碍“玩家挑战困难敌人”的绊脚石。

决定“动作游戏怎么玩”的底层逻辑

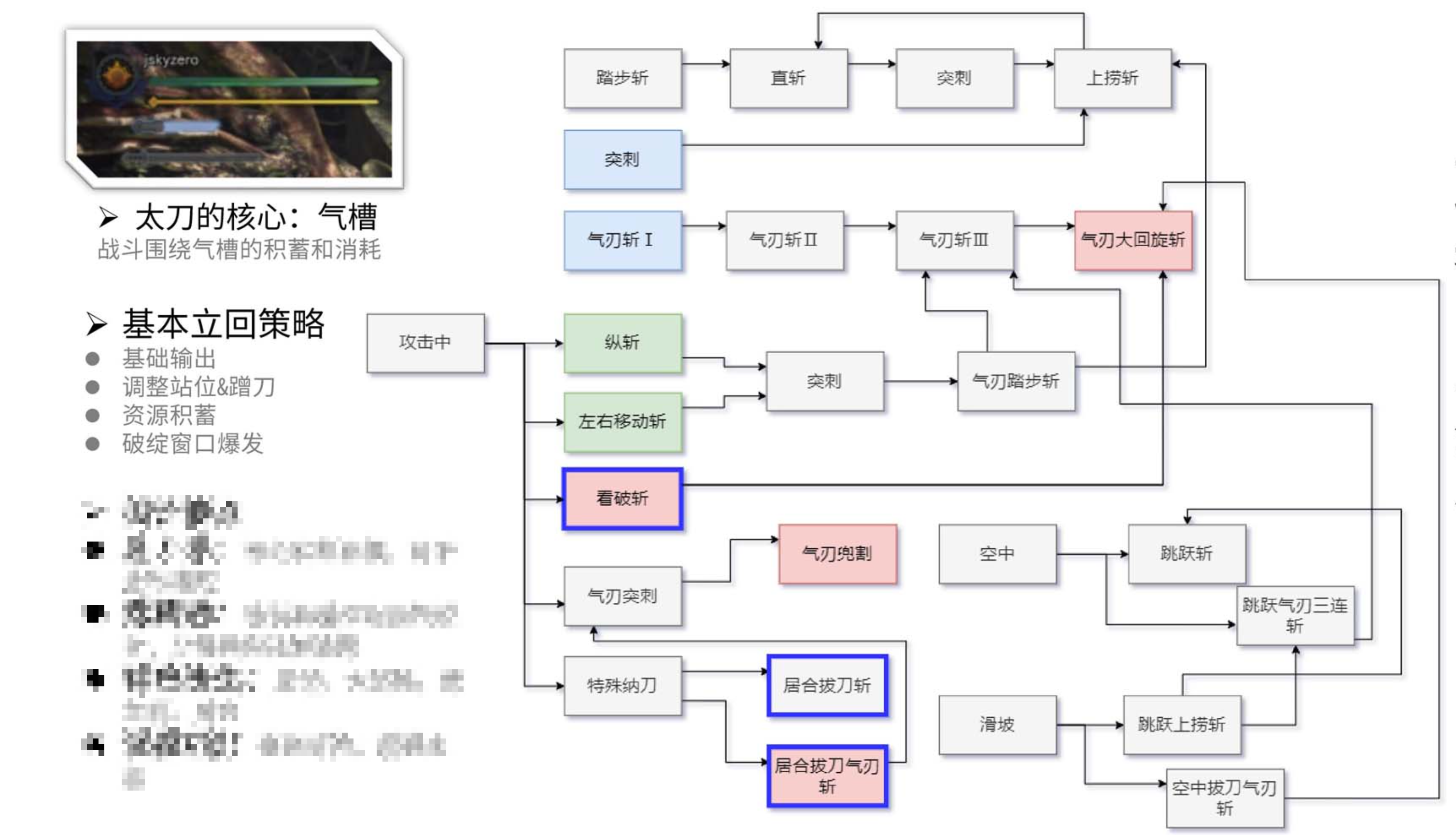

通俗来说,我们可以用“立回”(玩家调整选择优势位置)和“择”(根据情况挑选合适对策,猜也是一种挑选!)来描述格斗游戏或者说动作游戏的游玩过程,如果读者有一定动作游戏积累的话,对如何玩一个角色或者说如何打一些BOSS,肯定是有自己的心得的。我们这里以怪物猎人世界的太刀为例,太刀的招式派生状态机大致可以参考下图,下图左侧有一些关键词描述了对于太刀而言一些关键的行为:输出/调整战位&蹭刀/积累资源/爆发输出。

对于很多动作游戏我们都可以做类似的归纳或者对比,这里可以展开来讲的细节非常多——甚至可以单独再写一篇文章,网络上也有很多不错的内容,比如下面这些描述角色玩法或者BOSS打法相关的链接:

这里我们想说的是,是什么决定了角色的玩法/BOSS的攻略方式?

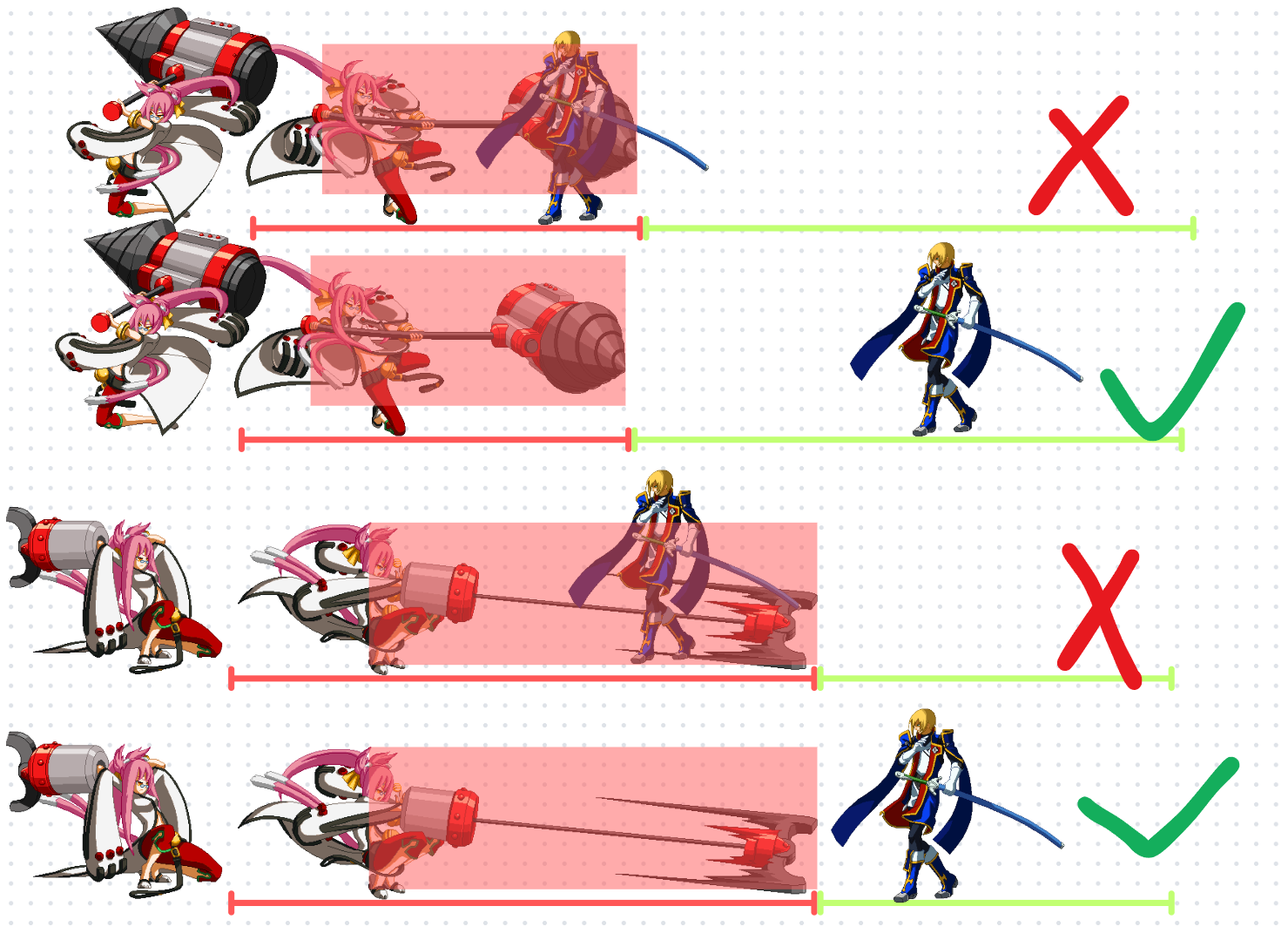

首先,动作游戏有一个最基础的规则,即基于框体判定产生的攻受击关系,什么意思呢:

如上图1、3行红叉所示,如果某一时刻,敌人攻击框命中玩家的受击框,则会产生对应的攻击命中判定,最常见的攻击命中判定效果是“被命中的人进入受击动画”,因为受击时候往往会剥夺角色的行动能力,所以也可以说进了受击僵直。

从这个角度,如果我们控制角色,在攻击框体到来之前,远离了攻击框判定区域,如上图2、4行绿勾所示,那我们就能避免被这次攻击命中。(或者反过来说,如果我们控制的是攻击方,那在攻击前,我们也需要确保攻击判定时,敌人要在我们的攻击范围内,这样攻击才能命中)

动作游戏最底层的铁律的上半部分,就是基于框体(或者其他范围限定)的判定机制,而且这些判定会和角色动画/特效等表现,严格绑定互相耦合。从实际制作的角度,这些将通过角色动画轴里的功能脚本序列来实现。

我们刚说攻击命中判定,最常见的受击判定效果是被命中的人进入受击僵直,事实上还有非常多不同的攻击命中判定效果,比如攻击方命中处于格挡状态的受击方,受击方可能仍然在格挡循环/格挡成功的状态中,且僵直为0或者比受击僵直要短。(当然设计师一般会通过别的方式来平衡某些行为的强度,来让避免一个行为成为无代价的通解。)

那,对于选择使用格挡策略的玩家,他就不必要位移到如此远的安全距离避开攻受击判定,而是可以在攻击框的覆盖区域中,使用格挡的攻击判定效果来应对这次攻击。如上图第二行所示。

动作游戏最底层的铁律的下半部分,就是根据角色状态(和其他系统规则)决定的丰富攻击命中判定效果,又或者说敌我僵直交互机制。对于动作游戏而言,各类僵直是非常强硬的效果,僵直将剥夺敌方行动能力,提到玩家自由行动的场面(玩家优势局面),否则玩家只能预判/配合敌方的行动(敌方优势局面),从这个角度,动作游戏其实是在敌方优势回合和我方优势回合之前来回切换的。

收一收,上下两部分决定了玩家和敌方交互的规则,规则再决定了玩家的游玩方式,以下图所示举个例子:

- 敌方动作前摇/发生阶段

- 我是否有攻击可以中断敌人攻击动作/使其进入某种僵直?是否需要使用?

- 如果没有,是否有快速攻击动作可以再攻击判定前安全蹭刀?

- 敌方攻击阶段

- 我是否需要移动到安全距离?

- 我是否能进入某些状态,使其敌方攻击命中判定产生其他效果?

- 包括但不限于霸体/格挡/无敌帧/被敌方命中自身各种强化或者敌方各种弱化……

- 敌方后摇阶段

- 我是否能发起某种攻击,攻击命中判定是否会让敌人进入某种僵直,僵直何时结束……

3D动作游戏攻击的避让模型和玩家对策

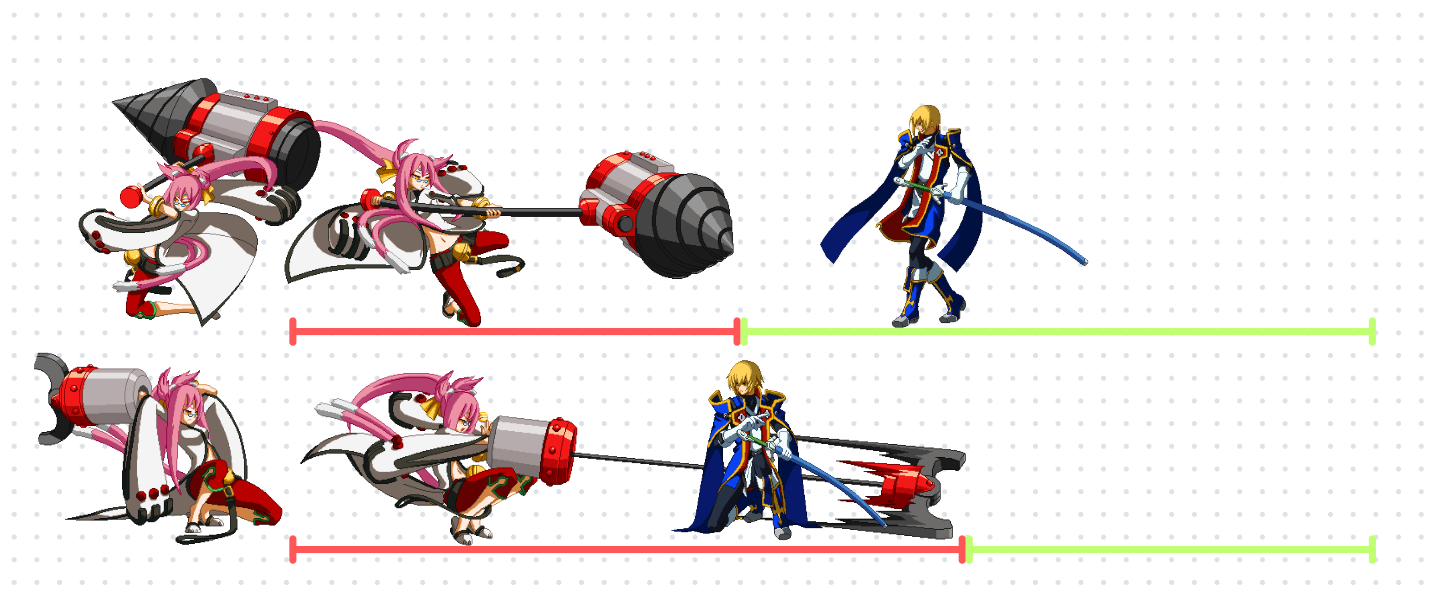

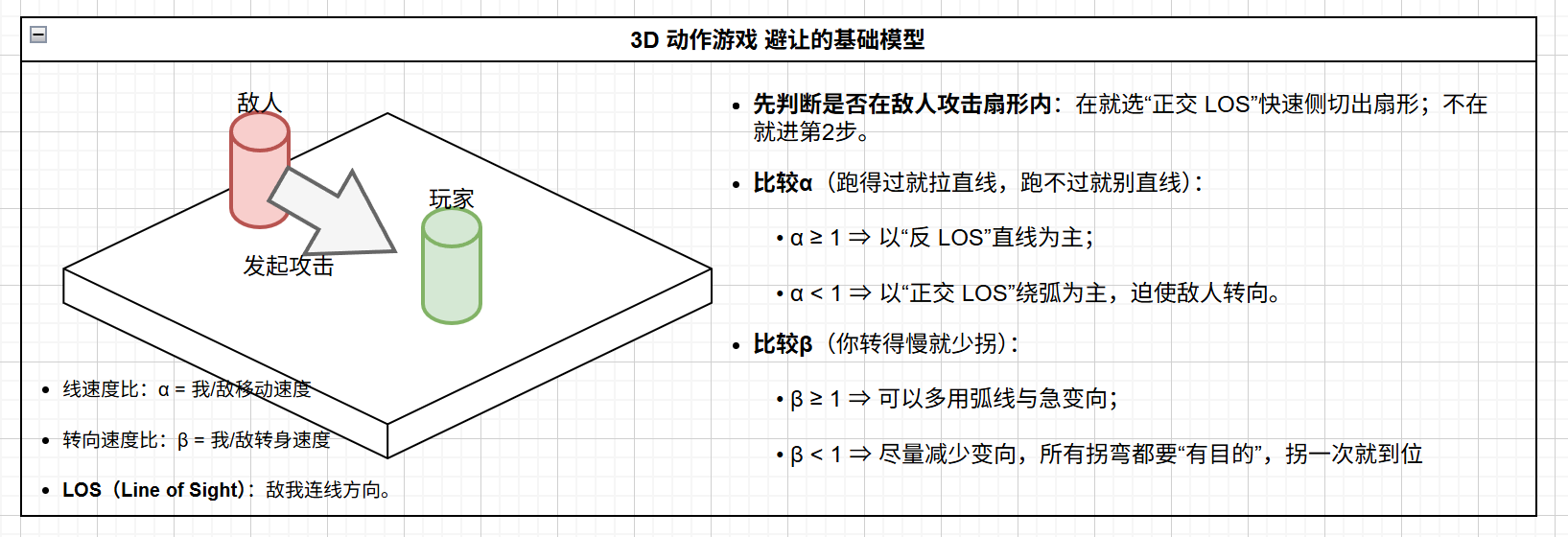

接着上文,我们讨论一下敌方一个具体攻击动作的命中/修正性能问题:

我们可以将3D动作游戏的基础攻击情形抽象为,一个以某种移动方式朝玩家移动,并在过程中的某些时刻进行攻击判定的过程,按照这个思路,玩家的躲避事实上是一个离散时间(动作游戏以帧为单位更新逻辑)下的避让模型。

那么过程中最重要的有两个参数,敌人的速度和转向速度,也或者相对来看,敌我的速度比和转向速度比。

敌我速度和转向速度的优劣会让玩家的最优避让策略不同,具体来说,当玩家速度更快,直接远离即可;当速度不够的时候,尽量沿切线方向躲避,当两方都处于劣势,则可能无法躲开敌人的攻击判定。

从数学模型回到游戏中敌人的一次攻击,敌人难度主要体现在靠近玩家的位移性能,和靠近过程中的转向性能。

但是动作游戏毕竟不是简单的数学模型,比如,不同攻击的攻击框体大小甚至持续时间都不同,事实上,动作游戏往往耦合极深,各种参数彼此复杂交织,比如一次攻击中,位移性能不是持续不变的,而是随着动画的变化而变化的,转向性能也是一样,玩家往往要通过阅读敌人动画的变化来识别当前敌人的具体行动逻辑,从而辅助自己在最正确的时机做出合适的行为。

结合一下上文提到的应对敌方攻击阶段中,玩家的两大类对策

- 敌方攻击阶段

- 我是否需要移动到安全距离?

- 我是否能进入某些状态,使其敌方攻击命中判定产生其他效果?

其实就分为两种,一种是玩家不希望和敌人产生攻击命中判定,另一种则是玩家希望和敌人产生某种攻击命中判定。

第一种很好理解,第二种我们举更多具体的例子吧:

- 闪避无敌帧或者极限闪避类。

- 格挡/盾反/精准格挡类。

- 相杀/拼刀/GP……

这里有很多细分不同,比如是敌方攻击阶段中敌人打到我,敌方攻击阶段中我打到敌人,敌方攻击阶段中我们互相打到,甚至有些都不是敌方攻击阶段也行……

这里不具体展开,有兴趣的同学可以阅读笔者整理的12种动作机制与160+案例。(某种攻击命中判定的交互的机制一直在创新,从规则设计的角度思考对应的命中规则和效果也是非常有意义的。)

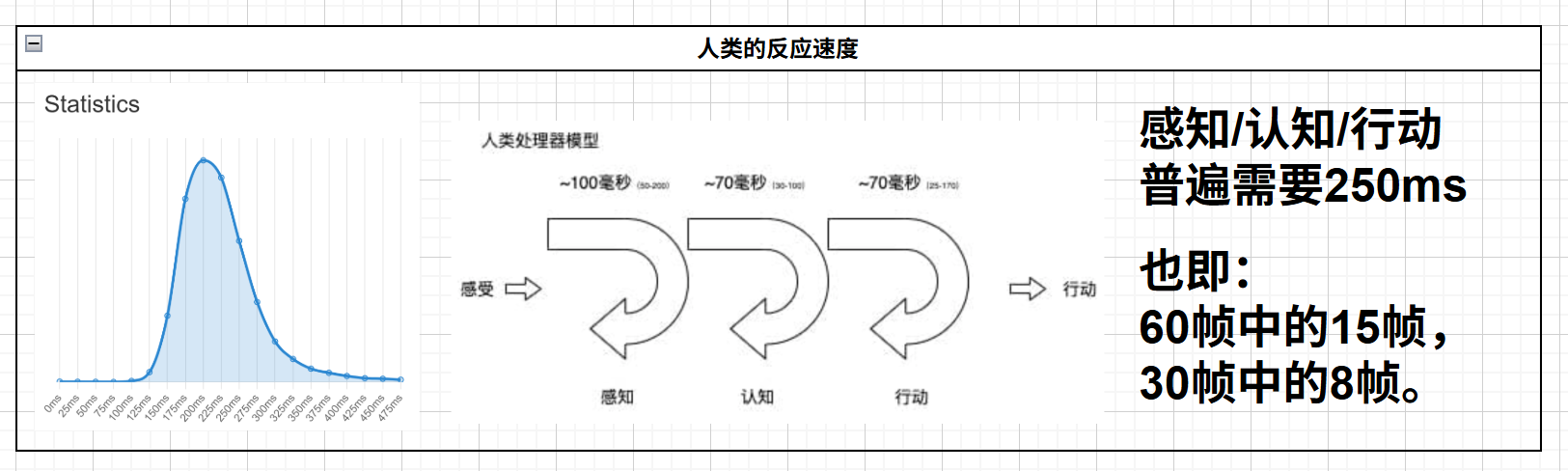

对于第二类,客观来说我们是希望敌人修正/跟踪性能尽可能强的,这样更容易发生对应的攻击命中判定,甚至有时候我们需要主动蹭上去“碰瓷”。第二类往往还对玩家阅读阅读敌人动画状态有更高的要求。这里我们可以引入《游戏感》一书中提到的“观察决策行动”的循环,来进一步理解这个过程,根据humanbenchmark的数据,大多数人的接收到到完成执行的时间是200-250毫秒。60帧下是15帧。

游戏里的第一个敌人和第一次奖惩

在计算机科学中曾有道知名的面试题目,即询问“在浏览器输出一串网址,到浏览器渲染出网页的整个过程的细节”,那我们这里也参考这种刨根问底的思路,看看游戏中玩家遭遇的第一个敌人和发生的第一次奖惩。

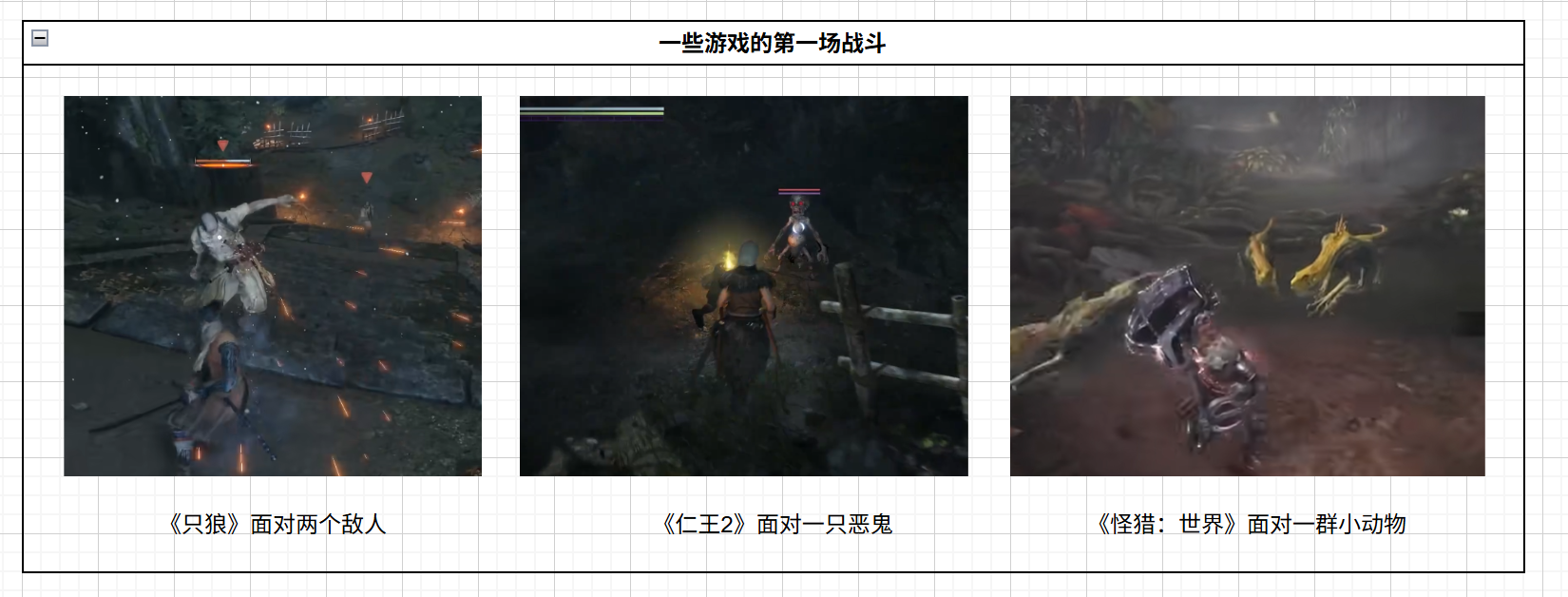

在战斗前,玩家一般已经学会了基础的控制角色,而在最初的战斗中,玩家一般需要控制角色,向敌人发起攻击动作,然后不断攻击直到消灭敌人,在这个过程中掌握角色基础的攻击行为。

在《鬼泣V》中,如图所示的螳螂小怪(它应该有自己的名字,这里简单给个特色代号指代吧)应该是游戏第一只也是最基础的近战小怪,拥有三种不同的近战攻击方式,单爪戳地/单爪二连/双爪前收。虽然都是近战行为但是各有不同。

《黑暗之魂3》的第一只小怪则更加阴险,除了可互相衔接的基础挥刀外,还有一个长达六次的连续挥刀(黑魂3后续的怪物中也有很多这种疯狗刀法的设计)如果玩家被打中,极大可能被当场莽死,“乱拳干死老师傅”。

有意思的是,游戏往往不会选择一个木桩,而是给一个“会动”的敌人给玩家打,初次游玩时的玩家,往往对自身的攻击手段还不熟悉,大概率会面临敌人的攻击(有时设计师也会狡猾的给玩家安排多个对手,让玩家无法轻松解决),当敌人的攻击袭来,玩家将在危机中第一次学习如何应对敌人的攻击,或者手忙脚乱地慌张避开,又或者闪躲不及被怪物打中。

这里我们再精准描述下第一次“奖惩”:怪物发动了某种攻击(进入了某种动作,产生了某种形式的攻击),而这种攻击,将会对玩家行为进行某种筛选:

- 若玩家进行了错误的行为没能处理好该攻击,则会受到伤害

- 若玩家进行了正确的行为处理得当,则可以对怪物造成伤害或者获得其他场面的优势。

前面我们其实提到了,对于玩家处理敌人攻击的方式,最常见的方式是躲开,或者说是离开敌人攻击范围(避开敌人的攻击判定),现在的动作游戏经过多年发展,玩家有了更多处理敌人攻击手段的方式,这种多样化“处理敌人攻击”的过程,也是是近些年来玩家追求的“敌我交互”的重要组成部分。

附录:其他游戏设计方法与对比

本节我们花一点笔墨,聊一下什么是设计方法,简单介绍笔者知道的其他游戏设计方法/理论,并将3S方法和它们进行比较。

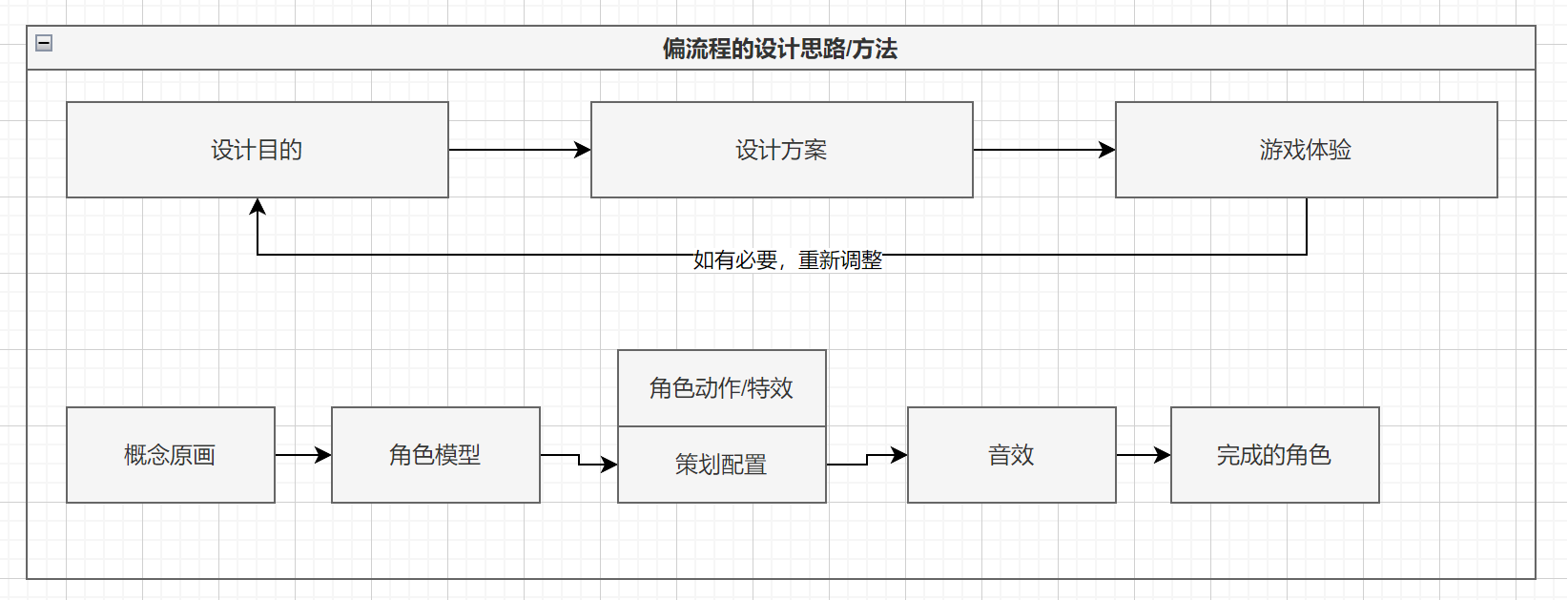

什么是设计方法论

什么是设计方法论?设计方法论解决什么问题?答案很简单,设计方法指导设计师做设计。

天才或许可以依靠灵感,但是对于普罗大众,这样太随机和偶然了。设计方法论是对偶然灵感,或者成功路径的总结,形成一种可靠思维方式,或者思考的步骤,力求井井有条,没有遗漏。利用规则和科学,解决一些拍脑袋设计很容易出现的问题。用规则,让高质量的内容产出能够持续,最终带来整体游戏体验的提高。

我们看一些具体的设计方法论感受一下,这里分一下类:

普适流程

一部分设计方法论是偏流程向的,比如:

偏流程向的方法论更像一个引导手册,指导在某些阶段做某些事情,阶段完成后再进行下个阶段,按部就班,东西就可以稳定做完。

比如:

- 游戏周期理论:分为新手期,成长期,平台期,强调不同时期要做不同的设计倾向。

- 开放世界分层设计方法:强调对世界进行区域,POI的分层设计,以大化小。

- 游戏制作流程/软件开发生命周期理论:概念、原型、预生产、生产

- 任天堂关卡“起 承 转 合”思路:强调难度的递进和组合。

设计思路

另外一部分设计方法论更偏向设计思路,这部分往往没办法直接告诉你你要做什么,但是这些方法论或者思维方式,往往能在面对复杂问题时,让你清醒地明白什么是真正起作用的部分。

比如:

- MDA理论:游戏可以分为机制,动态,美学几个层次

- 游戏感理论:游戏的感受可以分为实时操控,模拟空间,润色(特殊物理体验)

- 心流理论:强调游戏的难度应该随着玩家水平的提升而提升,让玩家持续投入地有玩游戏。

- 传统学术理论,如罗斯·凯洛斯的游戏四乐趣:竞争,机会,模仿,眩晕;游戏的四种思维能力:建模,专注,共情,想象

- GMT理论:Goal-Means-Tools理论,目标(玩家、体验、设计)-完成目标的手段-支持手段落地的理论/逻辑工具,推荐阅读原文

- KRS设计方法,Knowledge知识/概念、Rule规则、Skill技巧,可阅读参考

对比而言,3S方法更偏向于普适流程,能直接指导具体设计的实行,当然,3S方法也可以用在对现有游戏或者流程的分析中,后文介绍3S方法时,会有很多具体的案例。

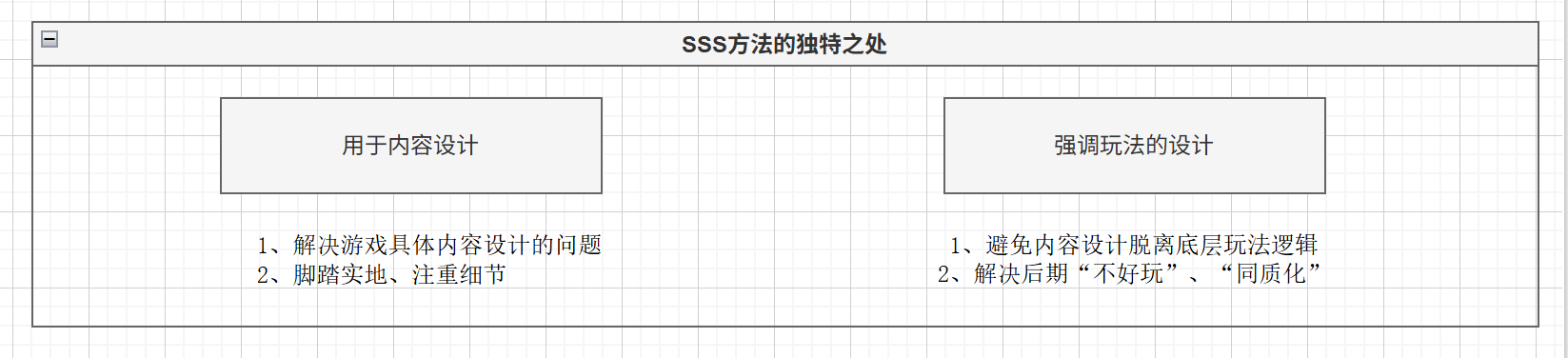

SSS方法的特别之处

上一节中我们已经见到了非常多的设计方法和理论,3S有什么特别的呢?这里有两点:

- 3S用于内容设计

3S方法并不追求大而全,而是相对实在朴素地解决游戏具体内容设计的问题,比如设计一个关卡,设计一场BOSS战斗。

对于现有游戏的开发,宏观上,很多都是在一种已有的模式/框架上产生变体,微观的内容设计上,虽然也需要有参考,但是更加需要脚踏实地、注重细节,需要设计师一砖一瓦的构建游戏的具体内容。随着现在开发成本和复杂的上升,有些时候并不是简单的加钱加资源,就能把内容产出做好。

3S就希望在这些地方想得足够清楚,不浪费资源,能够扎实,且经得起考究。

- 3S在强调交互和玩法的设计

在具体的内容制作上,3S以“问题-解决”的方式强调底层玩家行为的筛选(奖惩导向),解决忽视底层的“交互玩法”的内容设计,很容易出现的“不好玩”、“没区别”的问题。

大家同样都是做一段内容体验,都希望做得有趣,为玩家带来惊喜,如何在早期设计,就能从底层的“交互玩法”层面,进行设计,然后推动落地,希望使用3S方法可以帮到你。

全文总结

本文内容较多,上半部分用实操讲了使用3S方法设计一个BOSS,下文则引出了“奖惩导向”的规则和3S方法用于动作游戏设计的更多要点,最后简单枚列了一些别的游戏设计方法。

全文文字内容有1.7万字,还有很多内容是以图的形式呈现的,(笔者很希望每个概念都能有对应的示意图帮助读者理解,费了很大功夫在画图上),同时本文很努力插入了很多GDC分享的精华片段在对应章节……本文从3月开始编写,到现在完成已经是9月份了,来回其实经历过2次结构大变的“重写”,也或许就像《黑神话:悟空》制作人冯骥所说:“踏上取经路,比抵达灵山更重要”。

希望能对读者有所帮助,也希望读者能做出好玩的游戏。

~: 你的看法很重要!

读完这篇文章,你有什么新的想法、疑问,或者不同观点吗?

欢迎在下方评论区分享你的故事、经验或建议。

不管是几句话,还是长篇分析,都能让更多人受益!

😊我会认真阅读每一条留言。